Né le 3 mai 1883 et mort le 18 juin 1950, Chen Yi (陳儀) fut un militaire de carrière et administrateur de Taïwan controversé. Il devint l’image et le symbole d’un gouvernement chinois répressif et violent, lors de l’incident du 28 février 1947. Sa gestion autoritaire et ses décisions impitoyables marquèrent profondément la répression de cette période tumultueuse. Chargé de restaurer l’ordre à Taïwan, il fit preuve d’une détermination sans faille dans l’exécution des mesures étatiques. Cet épisode sombre illustre les paradoxes d’une époque de transition, où modernisation et brutalité se mêlent dans l’histoire du XXe siècle.

L’ascension d’un militaire ambitieux

Chen Yi, né le 3 mai 1883 dans la province du Zhejiang, entreprend très jeune un parcours marqué par l’ambition. Issu d’une famille aisée, son père Chen Jingzhai dirige une maison de change financière, ce qui procure à Chen Yi une éducation privilégiée. Après avoir reçu une formation classique dans les écoles privées chinoises, il part étudier au Japon en 1902 où il intègre l’École des officiers japonais. Ce séjour au Japon s’avère déterminant pour sa carrière et sa vision politique. Il y rejoint la Société pour la restauration et se lie d’amitié avec plusieurs intellectuels chinois, notamment l’écrivain Lu Xun. En 1907, il obtient son diplôme dans la section d’artillerie et retourne en Chine deux ans plus tard.

Chen Yi participe activement à la révolution de 1911 qui renverse la dynastie Qing et s’implique dans le mouvement d’indépendance de sa province natale. Sa carrière militaire s’accélère rapidement : il devient directeur du département militaire de la province du Zhejiang en 1912, puis conseiller au bureau des affaires militaires à Pékin en 1914. Son retour au Japon en 1916 pour étudier à l’Académie militaire japonaise consolide sa formation et lui permet de tisser des liens étroits avec l’élite militaire nippone, au point qu’un de ses instructeurs lui offre sa fille en mariage, Kogetsuko Hoko, qui prendra plus tard le nom chinois de Chen Yuefang.

L’administrateur controversé de Taïwan

En août 1945, après la défaite japonaise, Tchang Kaï-chek nomme Chen Yi gouverneur de Taïwan. Cette nomination marque le début de la période la plus controversée de sa carrière. Le 25 octobre 1945, Chen Yi accepte officiellement la reddition des forces japonaises et prend le contrôle de l’île au nom de la République de Chine. La transition s’avère immédiatement problématique. Les hauts fonctionnaires japonais sont rapatriés et remplacés par des Chinois du continent qui ne parlent pas les langues locales mais qui parlent mandarin et constituent vite une classe indépendante (que l’on appellera plus tard les Waishengren).

En outre dans le même temps les administrateurs locaux, éduqués à la japonaise pendant des années sont également remplacés pour diverses raisons (Ils ne parlent pas mandarin, manque de confiance, monopolisation des postes clés…). Les nouveaux administrateurs, souvent corrompus et indisciplinés, provoquent rapidement l’hostilité de la population taïwanaise. Les soldats nationalistes se comportent comme en territoire conquis : ils ne paient pas leurs achats, réquisitionnent à bas prix, volent, agressent et parfois violent.

L’administration de Chen Yi imprime massivement de la monnaie, provoquant une inflation galopante. Elle exporte également vers la Chine continentale des produits de première nécessité (riz, tissu, sel, sucre…) pour soutenir l’effort de guerre contre les communistes, créant des pénuries sur l’île. En moins de deux ans, l’économie de Taïwan, autrefois prospère sous l’administration japonaise, s’effondre. La population, qui avait initialement accueilli les Chinois comme des libérateurs, se sent désormais colonisée et exploitée. Les tensions s’aggravent jour après jour, alimentées par les discriminations systématiques envers les Taïwanais et la corruption généralisée.

L’incident du 28 février 1947

Le 27 février 1947, un incident apparemment mineur déclenche une révolte généralisée. Des agents du bureau du monopole du tabac et de l’alcool confisquent les cigarettes d’une veuve vendeuse ambulante, Lin Jiangmai, à Taipei. Lorsqu’elle proteste, l’agent Ye Tegen la frappe violemment à la tête avec la crosse de son pistolet. La foule indignée encercle les agents qui s’enfuient. L’un d’eux, Fu Xuetong, tire en l’air pour se dégager mais blesse mortellement un passant, Chen Wenxi. Le lendemain, des manifestations éclatent dans toute la ville. Les habitants se rendent au bureau du gouverneur pour demander justice, mais sont accueillis par des tirs qui font plusieurs morts. La nouvelle se répand dans toute l’île et la révolte devient générale. Face à cette situation, Chen Yi déclare la loi martiale et demande secrètement des renforts militaires à Nankin. Alors que le jour même il annonçait dans un message radiophonique les décisions suivantes :

- Punir les criminels quelle que soit leur origine et nationalité

- Fournir une compensation financière aux victimes des violences et aux familles endeuillées.

- Lever rapidement l’état d’urgence (pour le osir même minuit) tout en interdisant les rassemblements, les grèves, les marchés et les marches de soutien…

Il crée également simultanément un « Comité de résolution de l’incident du 28 février » incluant des Taïwanais pour apaiser la situation. Cependant Le 2 mars, Tchang Kaï-chek ordonne l’envoi de la 21e armée à Taïwan pour « pacifier les troubles ». À partir du 8 mars, les troupes continentales mènent une répression sanglante à travers l’île, ciblant particulièrement les élites intellectuelles taïwanaises. Selon les enquêtes officielles menées après la levée de la loi martiale, entre 18 000 et 28 000 personnes ont péri durant cette répression. Cet événement, connu sous le nom d' »Incident du 28 février », reste une blessure profonde dans la mémoire collective taïwanaise.

La chute et l’exécution

Face aux critiques internationales, notamment celles de l’ambassadeur américain John Leighton Stuart, et à la pression de l’opinion publique, Chen Yi est finalement relevé de ses fonctions le 22 mars 1947. Cependant plus que la pression publique on peut raisonnablement penser que Tchang Kaï-chek a peur que l’aide américaine soit interrompue dans lutte contre les communistes (Matériels, hommes et finances…). Il quitte Taïwan le 11 mai et est nommé conseiller du gouvernement nationaliste.

En juin 1948, malgré la controverse, Tchang Kaï-chek le nomme gouverneur de la province du Zhejiang. Cependant, alors que les forces communistes progressent rapidement et que la défaite des nationalistes semble imminente, Chen Yi envisage de changer de camp. En janvier 1949, il tente de convaincre le général Tang Enbo, commandant de la défense de Shanghai, de se rallier aux communistes. Tang Enbo, craignant pour sa propre sécurité, dénonce Chen Yi à Tchang Kaï-chek. En février, Chen Yi est démis de ses fonctions et placé sous surveillance. Lorsque les nationalistes se replient à Taïwan en 1949, Chen Yi y est emmené et emprisonné.

Le 19 mai 1950, Tchang Kaï-chek ordonne personnellement son exécution par une note manuscrite lapidaire : « Il peut être fusillé. » Le 18 juin à l’aube, Chen Yi est conduit au cimetière militaire de Xindian sous prétexte d’une rencontre avec Tchang Kaï-chek. Ce n’est qu’en voyant un photographe qu’il comprend son sort. Avant d’être fusillé, il déclare : « Mon corps meurt, mais mon esprit survit. Le sang que je verse est versé pour les 18 millions d’habitants de Pékin, Shanghai et Hangzhou. » Son corps est incinéré et ses cendres sont enterrées discrètement. En 2011, son petit-fils Xiang Siwen ramène secrètement ses cendres à Shanghai, et elles sont finalement déposées au cimetière Anxian de Hangzhou en 2014.

L’héritage contesté d’un homme complexe

L’évaluation de l’héritage de Chen Yi reste profondément divisée entre la Chine continentale et Taïwan. Pour les Taïwanais, qu’ils soient du camp bleu ou vert, Chen Yi symbolise une administration corrompue, incompétente et brutale. Le monument commémoratif de l’incident du 28 février à Taipei le décrit comme « têtu et arrogant, négociant d’un côté tout en qualifiant les élites locales de traîtres, et demandant secrètement des renforts militaires à Nankin ». Sa gestion économique désastreuse et sa répression sanglante ont laissé des cicatrices durables dans la société taïwanaise. Certains commentateurs, comme l’écrivain Li Ao, considèrent néanmoins que Chen Yi a servi de bouc émissaire pour les fautes de Tchang Kaï-chek.

De son côté, le Parti communiste chinois a pris une position surprenante. En 1980, le Département du Front uni du Comité central et le Département d’enquête du Comité central ont reconnu Chen Yi comme « un patriote qui a sacrifié sa vie pour la cause de la libération du peuple chinois ». Cette réhabilitation tardive illustre la complexité politique de son parcours. Aujourd’hui, l’ancienne résidence de Chen Yi à Hangzhou abrite les bureaux de l’administration culturelle et touristique de la ville, témoignage ambigu d’un homme dont la vie fut, selon ses propres mots poétiques, une « tragédie » marquée par un « amour obsessionnel pour son pays ».

Ses réformes, souvent qualifiées d’audacieuses, se situent dans le cadre des transformations politiques de l’après-guerre. De nombreux chercheurs soulignent que son administration à Taïwan a laissé une empreinte indélébile malgré la violence et les controverses. Les archives et témoignages révèlent qu’il incarna une ambivalence entre modernisation et répression, illustrant progrès et brutalité. Certains analystes considèrent son passage au pouvoir comme le symbole de la transition d’une ère coloniale à une ère de reconstruction nationale. Il est certain que Chen Yi est un homme de son siècle, souhaitant changer les choses et le monde mais ayant des réflexes d’un autre temps où pour lui l’armée, la violence et la répression était le meilleur moyen d’imposer une idée.

L’influence japonaise sur la pensée de Chen Yi

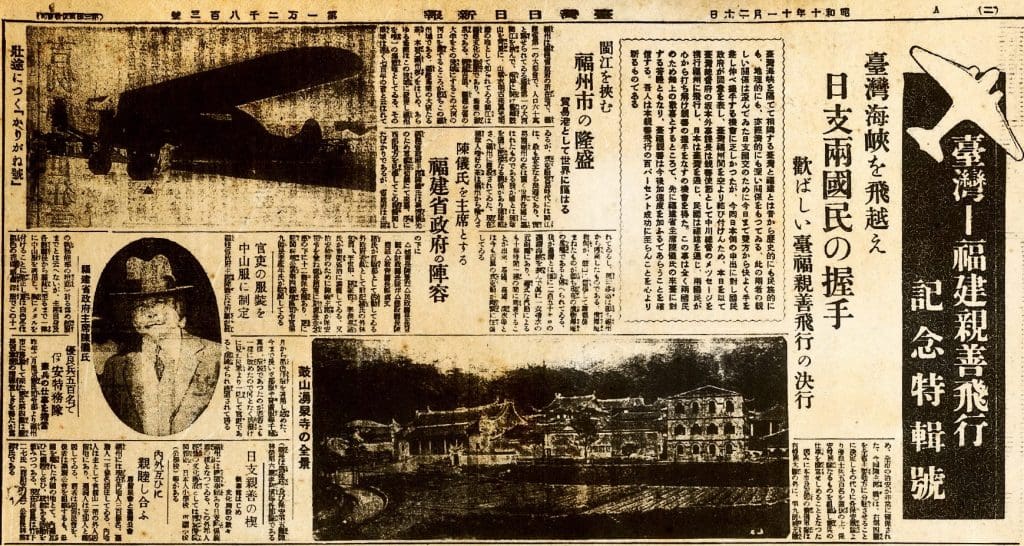

L’influence japonaise sur Chen Yi va bien au-delà de sa formation militaire. Son long séjour au Japon forge sa vision modernisatrice et son approche de la gouvernance. En 1935, alors gouverneur du Fujian, il se rend à Taïwan pour observer l’exposition commémorant les 40 ans d’administration japonaise de l’île. Il est impressionné par le développement économique et les infrastructures modernes réalisés par les Japonais, contrastant fortement avec le chaos qui règne en Chine continentale après des années de guerre. Cette visite l’amène à publier en 1937 un « Rapport d’enquête sur Taïwan » recommandant à la province du Fujian d’imiter le modèle économique taïwanais.

Paradoxalement, cette admiration pour la réussite japonaise à Taïwan ne l’empêchera pas, une fois nommé gouverneur de l’île, d’adopter des méthodes diamétralement opposées. Sa seconde épouse, japonaise, témoigne également de cette proximité culturelle. Ces influences contradictoires expliquent en partie les tensions internes qui ont marqué son administration : théoriquement admirateur du modèle de développement japonais, il n’a pas su ou voulu l’appliquer dans sa propre gouvernance, préférant des méthodes autoritaires et centralisées plus proches du modèle nationaliste chinois. Cette dichotomie entre ses connaissances théoriques et sa pratique du pouvoir constitue l’une des clés pour comprendre l’échec de son administration à Taïwan.

📰 En savoir ➕ 📰

Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :

- ⏯ Huang Rong-can, auteur de « L’inspection terroriste » Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

- ⏯ Le cinéma taïwanais comme gardien de la mémoire Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

- ⏯ L’incident du 28 février (Incident 228) Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

💞 Soutenez-nous 💞

- ⏯ Nous soutenir #financièrement

- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters

- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux

- ⏯ Devenir #partenaire

- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu

- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)

Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.