Quand le Japon prend le contrôle de Taïwan en 1895 après la guerre sino-japonaise, l’Empire installe un gouverneur-général à la tête de l’île. Ce poste, central dans l’administration coloniale, combine pouvoir militaire, politique et civil. De 1895 à 1945, 19 gouverneurs japonais se succèdent, chacun marquant l’histoire locale à sa manière : répression, modernisation, extraction économique, infrastructures, ou mobilisation de guerre.

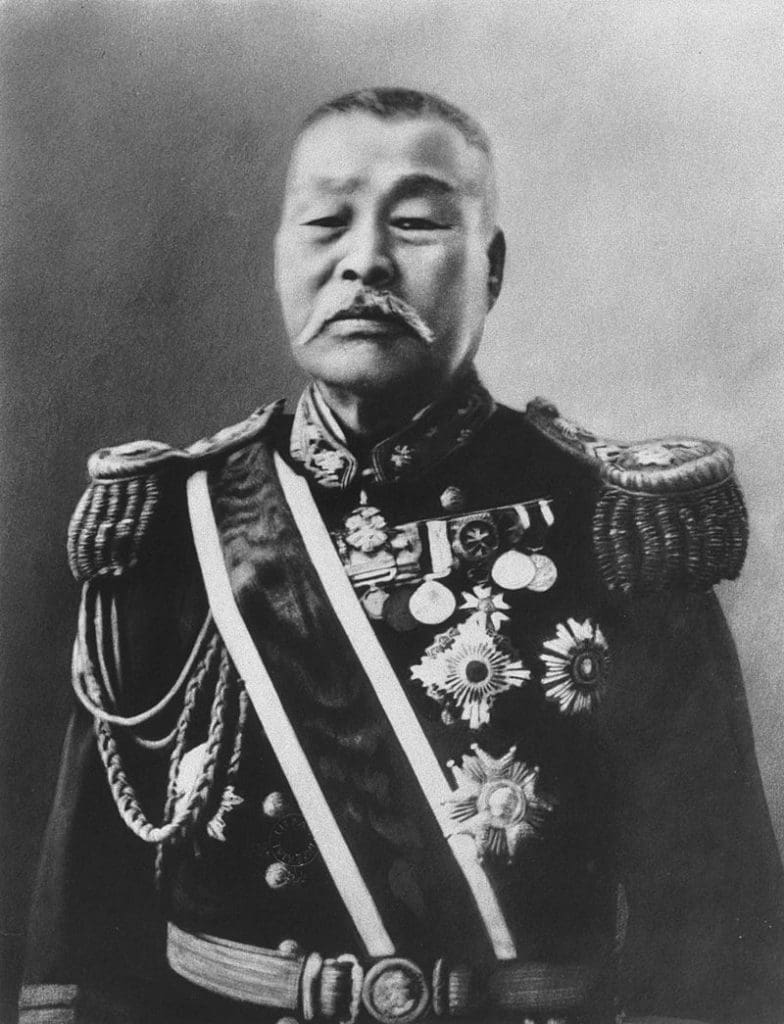

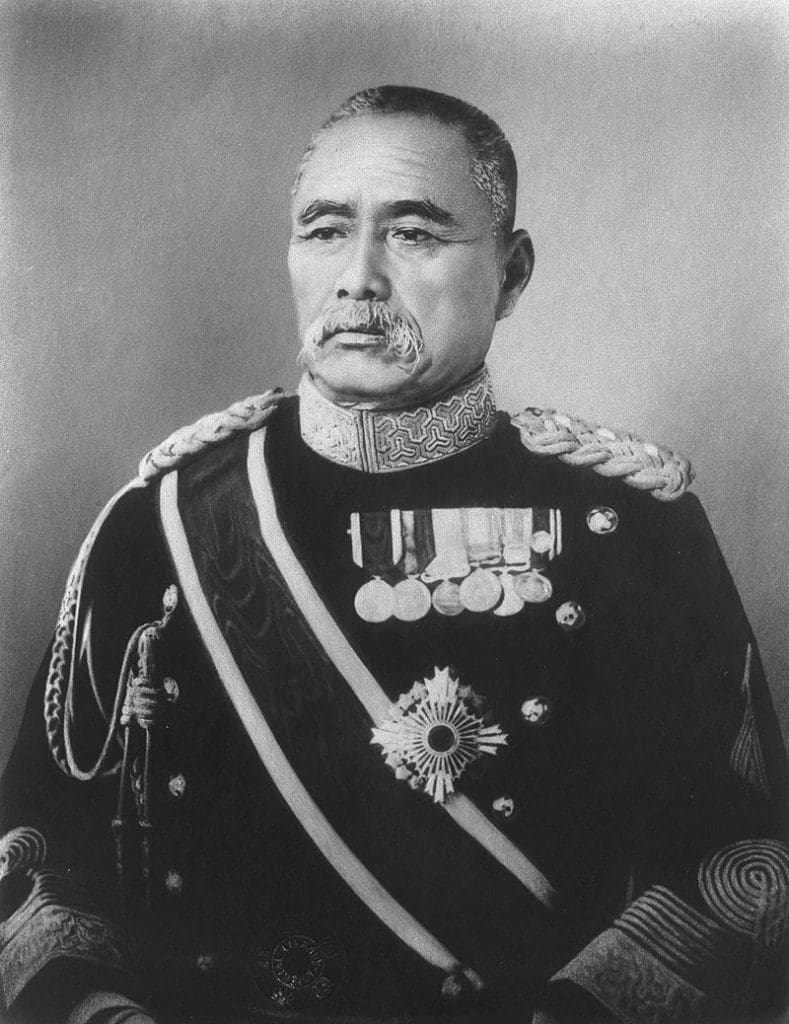

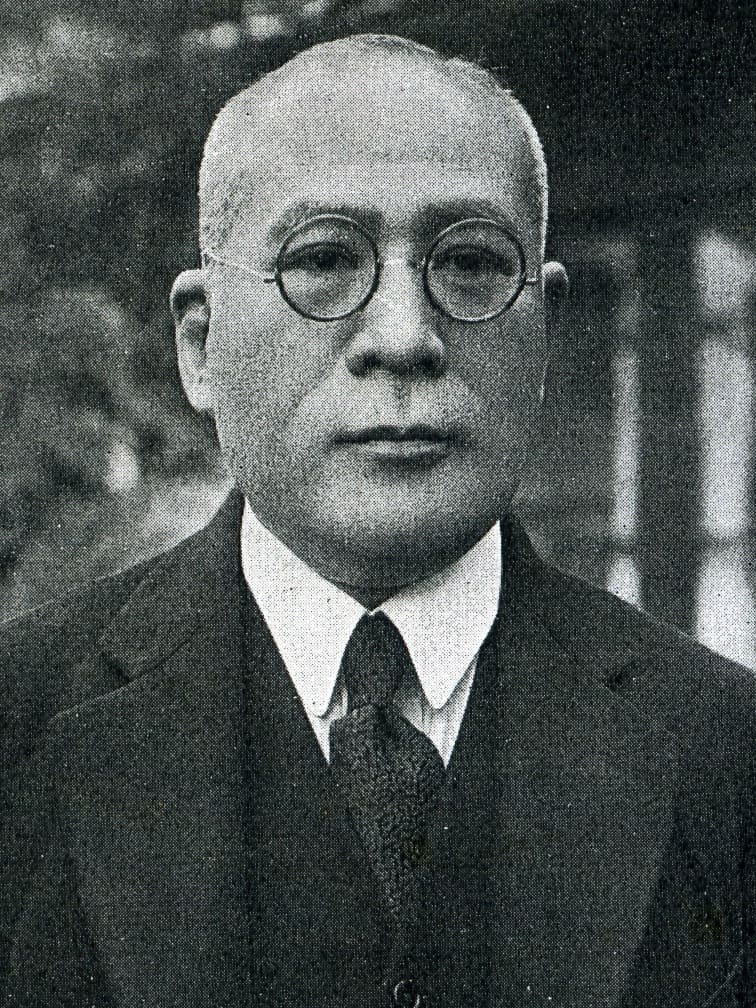

Kabayama Sukenori (1895–1896)

Vice-amiral de la Marine impériale japonaise, Kabayama est nommé premier gouverneur-général juste après l’annexion de Taïwan par le traité de Shimonoseki. Il arrive sur une île en plein chaos, marquée par l’instabilité politique, les soulèvements armés et les résistances locales. Son mandat est court, mais fondamental. Il impose l’autorité de l’empire par la force : les rébellions sont écrasées dans le sang, notamment autour de Tainan. Kabayama centralise le pouvoir à Taihoku (Taipei) et commence à structurer l’administration coloniale. Son approche militaire, brutale, marque les débuts de la domination nippone.

Faits marquants :

- ⚔️ Répression féroce des révoltes contre l’annexion

- 🏛️ Création des premières bases administratives japonaises

- 🚢 Coordination du transfert de pouvoir après la chute de la République de Formose

- 🏙️ Choix de Taipei comme siège administratif principal

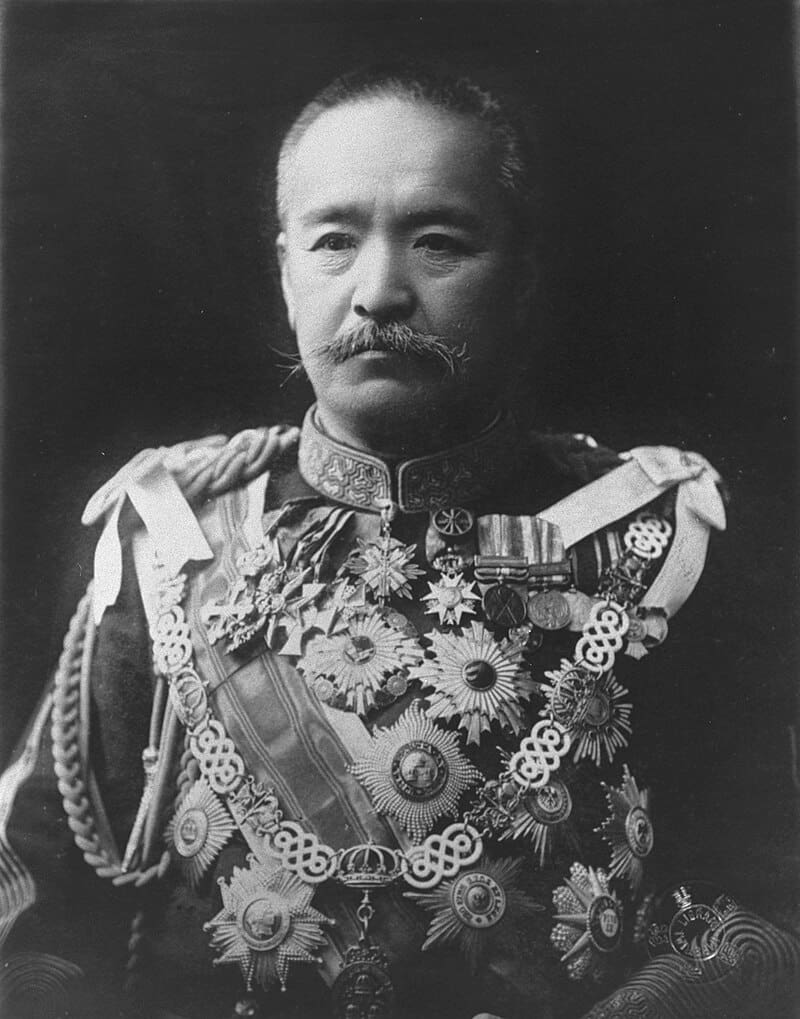

Katsura Tarō (1896)

Général de l’armée impériale, futur Premier ministre du Japon, Katsura ne reste que quelques mois à Taïwan. Sa nomination est davantage politique que coloniale, mais elle confirme le rôle militaire de l’administration insulaire. Katsura poursuit la stabilisation commencée par Kabayama, tout en préparant la transition vers une gouvernance plus pérenne. En coulisse, il soutient les grands travaux d’infrastructure, notamment les premières routes militaires. Son mandat est trop court pour avoir un impact majeur, mais il sert de passerelle vers la période Kodama-Sakuma, plus organisée.

Faits marquants :

- 🪖 Renforcement de la sécurité militaire sur l’île

- 📜 Consolidation juridique de l’administration coloniale

- 🧭 Préparation de l’arrivée de Nogi Maresuke comme successeur stratégique

- 🏗️ Lancement des premiers projets d’infrastructure routière

Nogi Maresuke (1896–1898)

Héros de la guerre de Satsuma, Nogi est un baron et général de l’armée impériale. À Taïwan, il s’efforce d’établir une autorité plus stable sans négliger la force. Il combat les poches de résistance indigène et han, tout en introduisant des premières réformes sociales : vaccinations, police montée, nouvelles écoles japonaises. Nogi comprend que la domination coloniale passe aussi par l’idéologie et la culture. Il fait venir des enseignants japonais, initie des missions médicales et cherche à apaiser les tensions, notamment dans les zones montagneuses aborigènes. Ce général lettré laisse à Taïwan l’image d’un conquérant moins brutal que son prédécesseur, mais non moins déterminé.

Faits marquants :

- 💉 Introduction de campagnes de vaccination contre les épidémies

- 📚 Création d’écoles primaires japonaises pour les élites locales

- 🗺️ Déploiement de troupes dans les zones indigènes du centre de l’île

- 👮 Mise en place d’une police montée japonaise

Kodama Gentarō (1898–1906)

Kodama, baron et stratège militaire, marque un tournant : il est le véritable architecte de l’administration coloniale moderne. Sous son autorité, l’administration devient plus centralisée, plus efficace. Il collabore étroitement avec son conseiller en chef, Goto Shinpei, pour moderniser les infrastructures et développer un modèle colonial “scientifique”. Kodama améliore la fiscalité, l’agriculture (surtout le sucre et le riz), les chemins de fer et les ports. Il réprime encore durement les révoltes, mais cherche aussi à séduire les élites locales. Son mandat reste l’un des plus longs et des plus influents de la période.

Faits marquants :

- 🚄 Développement du réseau ferroviaire (Taipei-Kaohsiung)

- 🌾 Promotion de la culture intensive de riz et sucre pour l’export

- 🏥 Réformes sanitaires et statistiques grâce à Goto Shinpei

- 💼 Centralisation administrative dans la nouvelle « Maison du Gouverneur »

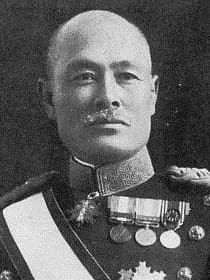

Sakuma Samata (1906–1915)

Général de l’armée et vicomte, Sakuma est le plus long gouverneur en poste. Il poursuit la pacification des zones montagnardes, notamment les territoires aborigènes du centre et de l’est. Il lance une campagne militaire contre les peuples Atayal et Bunun, qualifiée aujourd’hui d’ethnocide. Mais son action ne se limite pas à la force : Sakuma développe massivement l’éducation, les barrages hydroélectriques, et l’exploitation forestière. Il met en place une politique de japonisation plus poussée, imposant la langue et les rites impériaux dans les écoles et les bureaux. Son mandat renforce l’intégration de Taïwan au système impérial japonais.

Faits marquants :

- 🎯 Lancement des “campagnes de pacification” contre les peuples indigènes

- 🏫 Expansion des écoles japonaises en zones rurales

- 🌲 Début de l’exploitation intensive des forêts taïwanaises

- ⚡ Construction des premières centrales hydroélectriques

Andō Teibi (1915–1918)

Baron et général, Andō Teibi prend ses fonctions à un moment charnière : la Première Guerre mondiale transforme l’économie mondiale, et Taïwan devient un fournisseur stratégique pour l’empire. Il continue les politiques agricoles et éducatives de ses prédécesseurs, mais place l’accent sur la sécurité et le contrôle des aborigènes. Il renforce les postes de police dans les régions reculées et améliore les réseaux de transport dans le but de faciliter l’exportation du bois, du riz et du sucre. Sous son mandat, Taïwan devient un véritable grenier agricole pour le Japon impérial. Son administration introduit aussi davantage de Japonais dans la haute fonction publique de l’île.

Faits marquants :

- 🚓 Multiplication des postes de police dans les zones montagnardes

- 🚂 Prolongation du réseau ferroviaire vers les régions forestières

- 🌾 Hausse des exportations agricoles vers le Japon

- 🏢 Japonisation accrue de l’administration insulaire

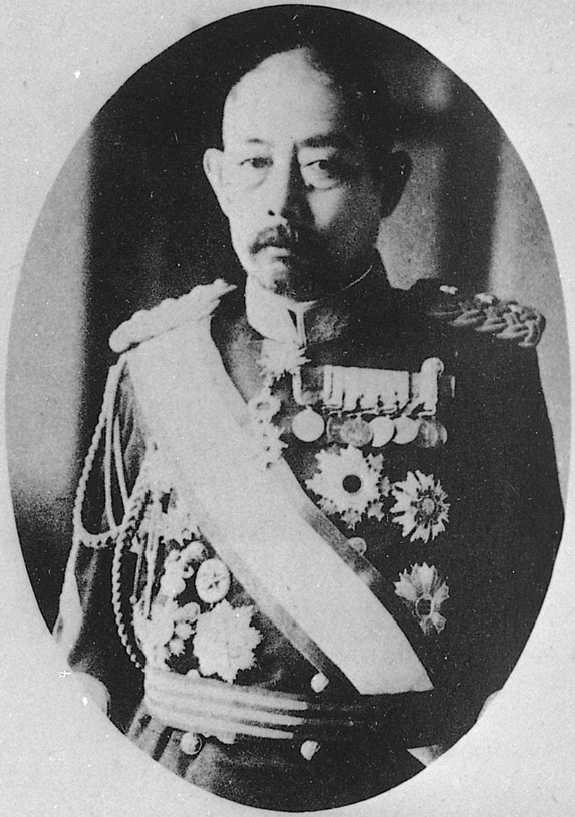

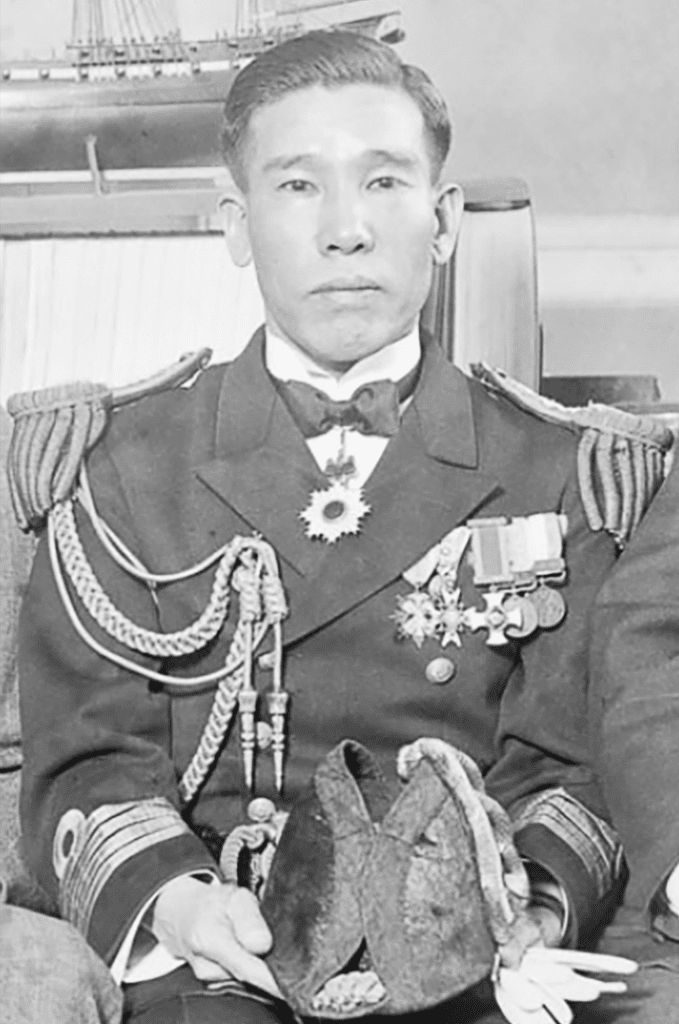

Akashi Motojiro (1918–1919)

Ancien espion en Russie et général redouté, Akashi a un mandat court mais intense. À son arrivée, il impose un style autoritaire et centralisateur. Il crée un système de surveillance renforcée des populations locales, en particulier les militants indépendantistes. Il tente également de moderniser l’économie rurale, mais son décès prématuré en poste met fin à ses projets. Son héritage est contrasté : un homme de l’ombre plus connu pour ses opérations secrètes que pour une gestion transparente. Malgré tout, son passage souligne la crainte japonaise grandissante des mouvements nationalistes dans les colonies.

Faits marquants :

- 🕵️♂️ Création d’un réseau de surveillance politique des Taïwanais

- ⛪ Surveillance renforcée des activités religieuses chrétiennes

- ⚰️ Mort subite en poste, en octobre 1919

- 📉 Abandon de plusieurs réformes économiques en raison de son décès

Den Kenjirō (1919–1923)

Premier gouverneur civil de Taïwan, Den marque un tournant. Issu du parti Seiyūkai, il cherche à adoucir l’image du pouvoir japonais, après deux décennies de gouverne militaire. Il encourage l’éducation des Taïwanais, développe les infrastructures urbaines, et autorise une participation très limitée des élites locales dans les instances consultatives. Il tente aussi de mettre fin à certaines politiques trop brutales. Son mandat est cependant marqué par des conflits entre les Taïwanais et les Japonais sur l’accès à l’enseignement supérieur et aux postes administratifs.

Faits marquants :

- 🧑🏫 Ouverture partielle du système éducatif aux Taïwanais

- 🏗️ Construction de routes et bâtiments publics à Taipei et Tainan

- 🗳️ Création de conseils consultatifs avec membres taïwanais

- 🚫 Maintien des discriminations dans les postes de pouvoir

Uchida Kakichi (1923–1924)

Fonctionnaire expérimenté, Uchida reprend les orientations de Den mais avec moins de volonté réformatrice. Son mandat, court et peu spectaculaire, est centré sur la gestion post-séisme (le séisme de 1923 ayant affecté l’est de l’île) et le maintien de l’ordre. Il évite tout geste politique majeur et se contente de maintenir l’équilibre fragile entre colons japonais et élites locales. Il est souvent perçu comme un gouverneur de transition, plus gestionnaire que visionnaire.

Faits marquants :

- 🌍 Réorganisation partielle de la protection civile après le séisme de 1923

- 🛑 Suspension de plusieurs réformes de Den Kenjirō

- ⚖️ Maintien d’un équilibre tendu entre Japonais et Taïwanais

- 📉 Diminution de la participation locale dans les conseils administratifs

Izawa Takio (1924–1926)

Issu du parti Kenseikai, Izawa se distingue par son intérêt pour la culture et l’intégration douce. Il essaie d’approfondir les liens entre Japonais et Taïwanais en valorisant une vision paternaliste de l’empire. Il soutient les festivals locaux et l’intégration symbolique de Taïwan à l’empire, notamment via des rituels shinto. Toutefois, son idéalisme rencontre peu d’adhésion dans les cercles militaires et bureaucratiques japonais. Sa tentative de conciliation reste donc marginale. Il quitte son poste sans avoir pu réaliser des changements significatifs.

Faits marquants :

- 🎎 Promotion d’un syncrétisme culturel nippo-taïwanais

- ⛩️ Développement de sanctuaires shinto dans les grandes villes

- 📚 Soutien à des journaux en langue japonaise pour Taïwanais

- 🧊 Opposition des élites militaires à ses projets d’intégration

Kamiyama Mitsunoshin (1926–1928)

Ancien haut fonctionnaire et homme de lettres, Kamiyama apporte un style plus intellectuel à la gouvernance coloniale. Il tente de renforcer l’autorité du Japon tout en donnant une image d’ouverture. Il promeut des réformes culturelles, soutient les publications japonaises à destination des Taïwanais, et encourage les célébrations de l’empire. Mais derrière cette façade, il continue la politique de japonisation à marche forcée. Il met en place un système d’inspection scolaire plus strict et impose la participation des écoles aux rituels impériaux. Son mandat illustre le virage du Japon vers un autoritarisme culturel plus insidieux.

Faits marquants :

- 📘 Promotion de la littérature japonaise dans les écoles

- 🎌 Obligation de célébrations impériales dans les institutions scolaires

- 🏫 Renforcement du contrôle sur les programmes éducatifs

- 📰 Soutien à la presse coloniale pro-japonaise

Kawamura Takeji (1928–1929)

Issu du parti Seiyūkai, Kawamura adopte une posture plus administrative que politique. Il tente de réorganiser l’appareil colonial, notamment sur le plan fiscal. Il rationalise la collecte des impôts, favorise l’expansion du système bancaire et encourage le commerce local. Toutefois, il reste fidèle à la ligne dure du parti sur les questions culturelles : japonisation, centralisation, surveillance accrue. Son court mandat est surtout marqué par une volonté de rendre la colonie plus rentable économiquement.

Faits marquants :

- 💰 Réforme du système de perception des impôts

- 🏦 Développement du réseau bancaire japonais à Taïwan

- 📊 Rationalisation des statistiques coloniales

- 🕵️♀️ Surveillance accrue des mouvements intellectuels taïwanais

Ishizuka Eizō (1929–1931)

Issu du parti Minseitō, Ishizuka tente un virage plus libéral. Il cherche à dialoguer avec les élites taïwanaises, autorise quelques initiatives éducatives locales, et tolère temporairement certaines publications en chinois classique. Mais il est rapidement confronté à l’hostilité des militaires, qui jugent sa politique trop souple. En deux ans, il est écarté, ce qui annonce la fin des expériences libérales dans la colonie. Sa tentative de réforme, même timide, ne laisse que peu de traces durables.

Faits marquants :

- 🗞️ Autorisation limitée de journaux en langue chinoise

- 📖 Tolérance de certaines écoles locales privées

- 🏛️ Rencontre avec les élites confucéennes de l’île

- ❌ Pression des militaires japonais pour son départ

Ōta Masahiro (1931–1932)

Ancien administrateur du territoire du Kwantung, Ōta est un colonialiste convaincu. Il applique à Taïwan les méthodes du Mandchoukouo : exploitation, discipline et propagande. Il renforce la présence de l’État dans les villages, développe les camps de travail agricoles et pousse la production agricole au maximum. Son style autoritaire préfigure la mobilisation totale que connaîtra l’île dans les années 1930. Ōta impose également l’usage du japonais comme langue unique dans les institutions.

Faits marquants :

- 🚜 Création de camps agricoles pour augmenter la production

- 📢 Intensification de la propagande impériale dans les campagnes

- 💬 Imposition du japonais comme seule langue officielle

- 🧱 Renforcement des infrastructures agricoles d’État

Minami Hiroshi (1932)

Minami reste très peu de temps en poste (moins de 3 mois), mais son arrivée marque une continuité avec la ligne autoritaire du début des années 1930. Il reprend les projets d’Ōta sans grands changements et tente d’apaiser les tensions sociales provoquées par les politiques précédentes. Sa gestion prudente et éphémère, couplée à des troubles internes au Japon, entraîne rapidement son remplacement. Il demeure l’un des gouverneurs les moins connus et les plus effacés de la période coloniale.

Faits marquants :

- 🔁 Poursuite des réformes d’Ōta sans modification majeure

- 🤝 Tentative de dialogue avec les chefs de village

- 📉 Absence de mesure politique marquante due à un mandat trop court

- 🔄 Transition rapide vers un nouveau gouverneur

Nakagawa Kenzō (1932–1936)

Ancien vice-ministre de l’Éducation, Nakagawa incarne la phase de consolidation totalitaire. Il durcit les politiques linguistiques, interdit les journaux en chinois, et impose l’enseignement intégral en japonais. Il restructure l’administration locale pour mieux contrôler les campagnes et met en œuvre des programmes de « moralité impériale ». Dans un contexte de montée du militarisme au Japon, Nakagawa anticipe la future mobilisation de la colonie dans l’effort de guerre. Son administration accentue la division sociale entre Japonais et Taïwanais, renforçant un racisme institutionnalisé.

Faits marquants :

- 📕 Interdiction de la presse en chinois et des écoles privées non japonaises

- 🧠 Introduction des cours de morale impériale à l’école

- 🏚️ Réorganisation administrative des districts ruraux

- 🚫 Répression des mouvements culturels taïwanais

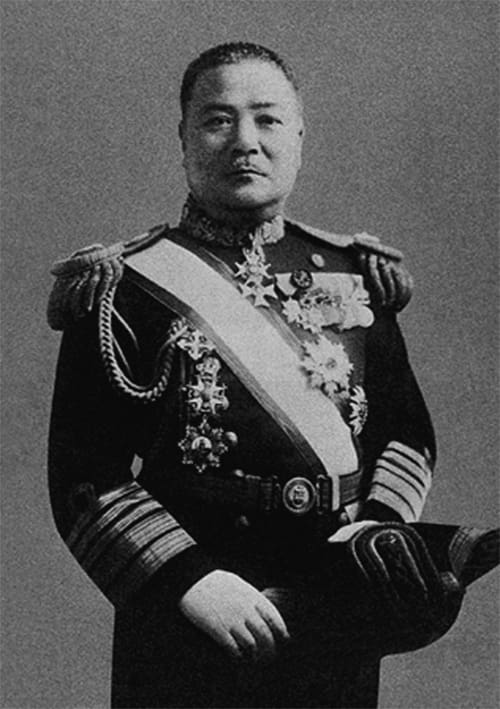

Kobayashi Seizō (1936–1940)

Amiral de la marine impériale, Kobayashi marque une nouvelle étape : militarisation totale de l’administration. Il impose une politique d’assimilation forcée connue sous le nom de kominka (皇民化運動). Les Taïwanais sont encouragés à prendre des noms japonais, vénérer l’empereur, et abandonner leurs traditions. Il interdit les pratiques culturelles chinoises, y compris les fêtes traditionnelles et l’usage de la langue. Il met aussi Taïwan au service de la guerre sino-japonaise en mobilisant ses ressources. Sous son mandat, Taïwan devient une base arrière stratégique de l’expansion impériale.

Faits marquants :

- 🏮 Interdiction des fêtes traditionnelles chinoises

- 📛 Début de la politique de changement de noms en japonais

- 🏭 Mobilisation industrielle pour l’effort de guerre

- 🪖 Création de milices locales japonisées

Hasegawa Kiyoshi (1940–1944)

Autre amiral, Hasegawa poursuit et amplifie la politique de kominka. Il rend obligatoire l’enseignement du shintoïsme à l’école, renforce la conscription, et engage les Taïwanais dans la propagande impériale. Il met en place des campagnes de recrutement militaire de plus en plus agressives. Les jeunes Taïwanais sont enrôlés dans l’armée japonaise et envoyés sur les différents fronts asiatiques. Taïwan est désormais intégrée totalement à la machine de guerre impériale. Hasegawa dirige la colonie comme une base militaire et accentue l’endoctrinement idéologique.

Faits marquants :

- 🧎 Obligation de suivre les rites shinto dans les écoles et lieux publics

- 🧑✈️ Début de la conscription des Taïwanais dans l’armée impériale

- 🗣️ Propagande de masse dans les écoles et villages

- 🪖 Transformation de Taïwan en base logistique de guerre

Rikichi Andō (1944–1945)

Dernier gouverneur-général, général de l’armée impériale, Andō est nommé alors que l’empire japonais vacille. Il gère une Taïwan prise sous les bombardements américains. Il renforce les structures de défense, impose des mobilisations générales, réquisitionne la population pour construire des bunkers et approvisionner l’armée. Après la capitulation du Japon, c’est lui qui organise la reddition de Taïwan au Kuomintang le 25 octobre 1945 à Taipei. Fait prisonnier après la guerre, il se suicide en détention pour échapper au procès. Son mandat marque la fin de la colonisation japonaise de l’île.

Faits marquants :

- 📆 Organisation de la reddition de Taïwan aux Chinois le 25 octobre 1945

- 🧱 Réquisitions massives de civils pour les fortifications

- 🎖️ Tentative d’organiser une dernière défense impériale de l’île

- 💀 Suicide en détention après la guerre pour éviter le procès

📰 En savoir ➕ 📰

Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :

- ⏯ Les soldats Taïwanais dans l’armée impériale japonaise Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

- ⏯ La politique de lutte contre l’opium des Japonais Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

- ⏯ Les différents noms de Taïwan à travers l’Histoire Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

🤝 Programme d’affiliation 🤝

📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨

💞 Soutenez-nous 💞

- ⏯ Nous soutenir #financièrement

- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters

- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux

- ⏯ Devenir #partenaire

- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu

- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)

Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.