La peine de mort à Taïwan est le châtiment pénal le plus sévère de l’arsenal juridique de la République de Chine (Taïwan). Héritée d’une période autoritaire sous le parti nationaliste Kuomintang (KMT), elle a longtemps été largement appliquée pour une variété de crimes, et reste en vigueur dans le système judiciaire actuel. Taïwan fait partie des rares démocraties industrialisées à maintenir la peine capitale, ce qui confère à ce sujet une importance particulière tant sur le plan interne qu’international. Si historiquement la peine de mort y a été fréquemment requise, notamment sous la loi martiale (1949-1987), son utilisation a nettement diminué depuis la démocratisation progressive de l’île à la fin du XXe siècle.

Cette évolution soulève des enjeux juridiques, politiques et sociétaux majeurs : équilibre entre la justice pour les crimes les plus graves et le respect des droits humains, réforme du système pénal, influence de l’opinion publique et pression des organisations internationales. L’article qui suit propose une analyse détaillée de la peine de mort à Taïwan, couvrant son cadre juridique, son évolution historique, ses méthodes d’application, les débats qu’elle suscite, les données statistiques disponibles, ainsi que les perspectives d’avenir quant à son éventuelle abolition.

Évolution légale de la peine de mort à Taïwan

Cadre juridique et historique

Sous le régime autoritaire du KMT, notamment durant la loi martiale (imposée de 1949 à 1987), la peine capitale était non seulement légale mais couramment appliquée. Durant cette période, un très grand nombre d’infractions – y compris des délits sans homicide – étaient passibles de mort. Par exemple, dans les années 1980 il était possible d’être condamné à mort pour un vol de 4 000 dollars américains. Après la levée de la loi martiale en 1987, on observe initialement une augmentation du nombre d’exécutions: 69 exécutions en 1989 (près de trois fois plus que l’année précédente). Le pic est atteint au début des années 1990 avec 78 exécutions en 1990. Taïwan figurait alors parmi les États au taux d’exécution le plus élevé au monde, pratiquant « plusieurs dizaines d’exécutions annuelles » jusque vers la fin des années 1990.

Toutefois, à partir de la fin des années 1990 et surtout après l’alternance politique de 2000 (élection du président Chen Shui-bian, du Parti démocrate progressiste ou DPP, marquant la fin de 50 ans de gouvernement KMT), une diminution rapide des exécutions est constatée. Entre 1989 et 1999, 384 personnes ont été exécutées, contre 73 seulement durant la décennie 2000-2009. En 2005, on ne recense plus que trois exécutions, et aucune exécution n’a lieu entre 2006 et 2009, ce qui équivaut de fait à un moratoire officieux de quatre ans. Cette baisse s’explique par des changements législatifs et judiciaires (réformes du code pénal, plus grande prudence des tribunaux) ainsi que par l’évolution des mentalités des responsables politiques face aux critiques d’erreurs judiciaires. Un scandale marquant a été la révélation qu’un militaire exécuté dans les années 1990 était innocent, ce qui a profondément choqué l’opinion et incité le ministère de la Justice à réexaminer certains dossiers.

Lois et réformes juridiques

Plusieurs réformes majeures ont jalonné l’évolution légale de la peine de mort à Taïwan. Historiquement, le Code pénal (droit commun) et le Code de justice militaire prévoyaient la peine capitale pour un large éventail d’infractions. Aujourd’hui encore, la loi liste plus d’une cinquantaine de crimes capitaux. Au pénal, les principaux crimes passibles de mort comprennent le meurtre avec circonstances aggravantes, la trahison, le trafic de drogue à grande échelle, la piraterie, le terrorisme, ainsi que les cas particulièrement graves de viol, de vol armé ou d’enlèvement ayant causé la mort. Dans la sphère militaire, des infractions comme la désertion en temps de guerre, la collaboration avec l’ennemi, l’espionnage ou la malfaisance (exactions) peuvent théoriquement entraîner la peine de mort. En pratique, toutefois, depuis les années 2000 toutes les exécutions prononcées l’ont été pour des cas de meurtre, les autres crimes capitaux n’étant plus visés par des condamnations à mort effectives.

Au fil du temps, Taïwan a entrepris de restreindre le champ d’application de la peine capitale. Une étape significative a été l’abolition en 2006 de la peine de mort automatique qui était autrefois imposée pour certains crimes graves. Cette même période a vu l’abrogation d’une loi très controversée de l’époque autoritaire : la Loi sur la lutte contre le banditisme. Cette loi spéciale prévoyait la peine de mort obligatoire pour divers crimes (notamment le banditisme armé et l’enlèvement suivi de meurtre) et permettait des procédures expéditives. Le Ministère de la Justice a proposé son abolition dès 2001, et elle a été officiellement abrogée le 30 janvier 2002, remplacée par la réclusion à perpétuité pour les infractions concernées. Parallèlement, des amendements au Code pénal ont réduit le nombre d’infractions ordinaires passibles de mort. Par exemple, à partir de 2006, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent plus être condamnés à mort, alignant Taïwan sur les normes internationales de protection des enfants.

Sur le plan judiciaire, la Cour constitutionnelle taïwanaise avait à plusieurs reprises confirmé la constitutionnalité de la peine de mort dans le passé (notamment par des décisions en 1985, 1990 et 1999). Cependant, le 20 septembre 2024, dans le cadre d’un recours en inconstitutionnalité très attendu, la Cour a rendu une décision nuancée reconnaissant les graves lacunes procédurales entourant l’application de la peine capitale. Elle a jugé que la peine de mort demeurait conforme à la Constitution pour les crimes les plus graves (tels que le meurtre), mais a exigé un renforcement des garanties fondamentales des condamnés. Désormais, la sentence de mort ne pourra être prononcée qu’à l’issue d’un jugement unanime des juges (ou jurés). La Cour a donné au législateur un délai de deux ans pour amender les lois en vue de corriger les défauts identifiés dans la procédure pénale. Cette décision impose donc une réforme d’ici 2026, sans abolir immédiatement la peine capitale, mais en encadrant plus strictement son prononcé afin de limiter son usage aux « cas exceptionnels ».

Engagements internationaux et pression extérieure

Bien que Taïwan ne soit pas membre de l’ONU (et ne puisse formellement adhérer aux traités onusiens en tant qu’État non reconnu par l’Assemblée générale), les autorités taïwanaises ont pris des initiatives pour s’aligner sur les normes internationales des droits de l’homme. En 2009, Taïwan a incorporé dans son droit interne les deux Pactes des Nations unies de 1966, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP ou ICCPR). Or, l’article 6 du PIDCP encourage les États à tendre vers l’abolition de la peine de mort. En adoptant ces standards de manière volontaire, Taïwan s’est inscrit sur une « voie irréversible vers l’abolition totale de la peine de mort dans un futur prévisible » selon l’expression de juristes commentant cette évolution. Cet engagement a été salué internationalement, mais implique pour Taïwan de faire évoluer sa législation et sa pratique pour être conforme aux obligations découlant du Pacte.

La pression internationale en faveur des droits humains joue un rôle non négligeable. L’Union européenne, de nombreuses ONG (telles qu’Amnesty International, la FIDH, la World Coalition Against the Death Penalty) et des experts de l’ONU ont exhorté Taïwan à établir un moratoire officiel sur les exécutions, première étape vers l’abolition. Par exemple, l’Assemblée générale de l’ONU adopte régulièrement depuis 2007 des résolutions appelant à un moratoire universel sur la peine de mort – appels que la société civile taïwanaise relaie auprès de son gouvernement. Taïwan, soucieux de son image de démocratie respectueuse de l’État de droit, a partiellement répondu à ces appels en réduisant drastiquement le recours aux exécutions après 2006, mais n’a pas encore formellement suspendu ni aboli la peine de mort.

On note toutefois que lorsque des responsables politiques taïwanais ont voulu geler les exécutions unilatéralement, ils ont subi de fortes oppositions internes : en 2010, la ministre de la Justice Wang Ching-feng déclara publiquement qu’elle refusait de signer tout ordre d’exécution du fait de ses convictions abolitionnistes, ce qui provoqua un tollé et lui coûta son poste. L’opinion publique, majoritairement favorable à la peine capitale, et les associations de victimes avaient alors fait pression pour la reprise des exécutions. Son successeur au ministère a repris les exécutions quelques semaines plus tard, mettant fin au moratoire de facto qui durait depuis 2006.

En résumé, l’évolution légale de la peine de mort à Taïwan se caractérise par une tension constante entre, d’une part, les réformes internes et les engagements internationaux poussant à réduire l’application de ce châtiment, et d’autre part une résistance intérieure fondée sur des considérations de sécurité publique et de volonté populaire. Taïwan a considérablement restreint le périmètre de la peine de mort et le nombre d’exécutions ces dernières décennies, tout en conservant formellement cette peine dans son arsenal juridique, sous la surveillance accrue des juridictions et de la communauté internationale.

Méthodes d’exécution et conditions d’application

Procédure d’exécution à Taïwan

À Taïwan, la méthode d’exécution en vigueur est traditionnellement la fusillade, c’est-à-dire la mise à mort par arme à feu. Plus précisément, la pratique courante consiste en une exécution par balle unique tirée par un peloton d’exécution (souvent un officier de police ou de gendarmerie) visant le cœur du condamné. Le condamné est généralement allongé face contre terre, et on lui tire une balle dans la région cardiaque, provoquant une mort rapide. La législation taïwanaise prévoit également la possibilité de recourir à l’injection létale comme mode d’exécution, mais en pratique cette méthode n’a jamais été employée jusqu’à présent. Ainsi, toutes les exécutions recensées à Taïwan ont eu lieu par arme à feu.

Juste avant l’exécution, il est d’usage que le condamné reçoive une anesthésie légère ou sédation afin de minimiser la souffrance (et sans doute pour faciliter le travail du bourreau). Bien que les sources officielles soient discrètes sur ce point, des témoignages rapportent que les détenus reçoivent une injection sédative pour être inconscients ou du moins insensibilisés au moment du tir. Une fois le condamné endormi, il est exécuté par le tir fatal. Le protocole d’exécution taïwanais se déroule à l’abri des regards, généralement dans l’enceinte d’une prison (souvent la prison de Taipei pour les cas médiatisés). Les autorités informent le condamné très peu de temps à l’avance – parfois seulement quelques heures avant l’heure fatidique – afin d’éviter toute agitation de dernière minute.

La loi accorde au président de la République un droit de grâce jusqu’au dernier moment, mais en pratique les grâces présidentielles sont inexistantes dans les cas de peine de mort à Taïwan. Les familles et les avocats ne sont pas informés à l’avance de la date exacte de l’exécution, et n’ont généralement pas la possibilité d’une dernière visite d’adieu (une situation dénoncée par les organisations de défense des droits humains). Ce n’est qu’après coup que le ministère de la Justice annonce publiquement l’exécution aux médias. À certaines occasions, des journalistes ou photographes postés aux abords de la prison ont pu capturer des images des condamnés menottés conduits vers le lieu d’exécution, signe de l’intérêt – voire du spectacle macabre – que suscite encore chaque exécution dans la société taïwanaise.

Une particularité du système taïwanais fut la question du don d’organes par les prisonniers exécutés. Dans le passé, un condamné à mort pouvait faire le choix de léguer ses organes, ce qui influençait la procédure d’exécution. Afin de préserver au mieux les organes, la règle prévoyait alors que le condamné volontaire au don d’organes serait exécuté par une balle dans la tête plutôt que dans le cœur. La mort cérébrale était constatée après quelques minutes, et les médecins pouvaient prélever certains organes encore irrigués. Cette pratique a soulevé des problèmes éthiques (risque de prélèvement avant la mort complète, assimilation à une forme de « vivisection »).

Un cas en 1991 avait révélé qu’un prisonnier déclaré mort en vue d’un don respirait encore spontanément à l’hôpital, conduisant les médecins à le renvoyer sur le lieu d’exécution pour achever la mise à mort. Ces controverses ont poussé les autorités à y renoncer : en 2012, le ministère de la Justice a annoncé qu’il n’accorderait plus aucune demande de don d’organes de détenus exécutés, et en 2020 les dispositions réglementaires permettant ces dons post-exécution ont été formellement abolies. Désormais, le protocole est uniforme : tous les condamnés sont exécutés par balle au cœur (après sédation), et leurs corps remis aux familles ou incinérés une fois le décès constaté.

Conditions de détention dans le couloir de la mort

Les prisonniers condamnés à mort à Taïwan sont incarcérés dans des couloirs de la mort (sections spéciales au sein de certaines prisons, comme Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung…). Au 31 décembre 2023, on comptait 45 détenus dans les couloirs de la mort taïwanais, dont 37 ayant épuisé tous leurs recours judiciaires (leur condamnation est définitive) et donc susceptibles d’être exécutés à tout moment. La vie dans le couloir de la mort est réputée stricte : les condamnés sont généralement isolés en cellule individuelle, avec des contacts limités avec l’extérieur. Ils n’ont pas de date d’exécution fixée à l’avance, vivant dans l’incertitude permanente quant au jour où la sentence sera appliquée.

Cette incertitude prolongée est dénoncée comme une forme de souffrance psychologique additionnelle. Néanmoins, en comparaison de certains pays, les condamnés à mort taïwanais peuvent bénéficier d’activités limitées et de visites familiales périodiques (tant que leur exécution n’est pas imminente). Les autorités pénitentiaires suivent les condamnés de près, notamment en matière de santé mentale, pour prévenir les suicides ou troubles graves en détention.

Il n’existe pas à Taïwan de « couloir de la mort » dans le sens d’un quartier totalement séparé où les détenus attendent des décennies leur exécution. En réalité, beaucoup de condamnés y purgent de longues peines avant exécution du fait des recours et, plus récemment, des moratoires implicites. Par exemple, M. Chiou Ho-shun, condamné en 1989 pour meurtre et enlèvement dans une affaire controversée (basée sur des aveux argués comme obtenus sous torture, est devenu le plus ancien détenu dans le couloir de la mort de Taïwan, ayant passé plus de 30 ans dans l’attente de son sort.

D’autres ont vu leur peine commuée ou ont été innocentés après des années: l’« Affaire du trio de Hsichih » dans les années 1990, où trois jeunes condamnés à mort ont finalement été acquittés en 2012 après la réouverture du procès, a illustré la possibilité d’erreurs judiciaires et contribué au débat sur la peine capitale.

Comparaison avec d’autres pays

La méthode d’exécution par fusillade pratiquée à Taïwan est similaire à celle qu’ont connue ou connaissent encore certains pays d’Asie de l’Est. La Chine continentale, par exemple, a longtemps eu recours au peloton d’exécution (une balle tirée dans la nuque du condamné), avant de privilégier l’injection létale dans les années 2000. Jusqu’en 2002, les exécutions publiques ou semi-publiques par balle étaient notoires en Chine, tandis que Taïwan a toujours procédé dans l’enceinte carcérale et de manière plus discrète. D’autres pays ayant des systèmes juridiques voisins, comme le Vietnam, ont également remplacé la fusillade par l’injection létale (Hanoï a opéré cette transition en 2011 pour ses exécutions).

Singapour et Japon diffèrent : Singapour applique la pendaison pour les condamnés (notamment les trafiquants de drogue), et le Japon utilise également la pendaison, de manière très secrète, avec une annonce aux condamnés seulement le matin même de l’exécution – un procédé qui rappelle la pratique taïwanaise de la notification de dernière minute. Par contraste, les États-Unis utilisent principalement l’injection létale et prévoient un processus plus long avec possibilité d’adieux familiaux et de dernières paroles du condamné dans la chambre d’exécution, ce qui n’est pas le cas à Taïwan où aucune déclaration publique finale n’est permise au condamné au moment de son exécution. En somme, si Taïwan se distingue de la plupart des démocraties occidentales par le maintien de la peine capitale, ses méthodes et protocoles d’exécution présentent des similarités avec ceux d’autres pays asiatiques retentionnistes, alliant un mode opératoire expéditif (fusillade) à un secret entourant le moment de la mise à mort.

Débats politiques et sociétaux autour de la peine de mort

Arguments en faveur du maintien

La peine de mort demeure un sujet clivant à Taïwan, avec une part importante de la population et de la classe politique soutenant son maintien. Les arguments en faveur de la peine capitale s’articulent principalement autour de la sécurité publique et de la justice pour les victimes. D’une part, beaucoup estiment qu’elle a un effet dissuasif sur la criminalité la plus violente : la perspective d’être exécuté découragerait les criminels de commettre des meurtres ou autres actes atroces. D’autre part, la peine capitale est présentée comme un instrument de rétribution juste (le talion) pour les crimes les plus odieux – un moyen de rendre justice aux victimes et à leurs familles en punissant le coupable à la hauteur de son acte. L’émotion suscitée par certains faits divers tragiques alimente ce sentiment. Par exemple, le meurtre brutal d’un enfant en 2012 par un récidiviste avait choqué l’opinion, beaucoup estimant que seule l’exécution du coupable pourrait apaiser la colère publique ; effectivement, dans la foulée, six exécutions de condamnés eurent lieu la même année, applaudies par les tenants de la peine de mort.

Les enquêtes d’opinion révèlent un soutien majoritaire et stable en faveur du châtiment suprême. Depuis les années 2000, entre 70 et 85 % des Taïwanais se déclarent favorables à la peine de mort, du moins pour les cas les plus graves. Un sondage de 2024 a indiqué que 84 % des personnes interrogées s’opposaient à l’abolition de la peine capitale. Cette adhésion massive s’explique en partie par une crainte de voir les criminels dangereux remis en liberté si la peine maximale devenait la perpétuité (Taïwan n’ayant pas de peine incompressible réelle, la réclusion à vie peut parfois être aménagée). Par ailleurs, une part de la population considère ce débat comme lié à la « justice culturelle » : la société taïwanaise, marquée par des valeurs confucéennes et un sens du devoir filial, jugerait nécessaire de punir exemplairement ceux qui commettent l’irréparable, afin de préserver l’ordre social. Nombre de familles de victimes de meurtres militent activement pour l’application de la peine capitale, arguant qu’y renoncer reviendrait à nier leurs souffrances et à affaiblir la lutte contre le crime. Ces arguments trouvent un écho dans certains partis politiques et responsables publics, qui, soucieux de ne pas paraître laxistes, défendent le maintien du recours à la peine de mort au nom de la protection de la société.

Arguments en faveur de l’abolition

Face à ce courant majoritaire, un mouvement abolitionniste s’est formé à Taïwan, regroupant des juristes, des militants des droits de l’homme, des leaders religieux et une partie de l’élite intellectuelle. Leurs arguments mettent en avant plusieurs dimensions. Premièrement, l’irréversibilité de la peine de mort en cas d’erreur judiciaire constitue leur principal cheval de bataille. Des erreurs tragiques ont eu lieu, le cas du soldat Chiang Kuo-ching exécuté en 1997 avant d’être innocenté post mortem en est un exemple emblématique. Les abolitionnistes soulignent que nul système judiciaire n’est infaillible, et qu’une condamnation à mort prononcée par erreur conduit à la perte d’une vie innocente sans recours possible, ce qui est inacceptable. Deuxièmement, ils avancent que la peine capitale n’a pas démontré d’effet dissuasif supérieur à la prison à vie. Les statistiques criminologiques mondiales, selon eux, n’établissent pas de corrélation nette entre l’existence de la peine de mort et des taux de criminalité plus bas. Troisièmement, le maintien de ce châtiment est perçu comme portant atteinte à la dignité humaine et allant à l’encontre des valeurs des droits de l’homme auxquelles Taïwan adhère de plus en plus. Le caractère cruel, inhumain et dégradant de l’exécution – ne serait-ce que psychologiquement pour le condamné qui attend son sort – est souvent dénoncé. Enfin, les abolitionnistes estiment que la justice doit viser la réhabilitation plutôt que la vengeance. Des organisations de familles de victimes existent même, prônant le pardon et la réconciliation plutôt que la mise à mort du criminel, afin d’éviter de perpétuer le cycle de la violence.

Un autre aspect souvent mis en avant dans le camp abolitionniste est l’isolement international de Taïwan sur cette question. Sur le plan diplomatique, abolir la peine de mort serait un signal fort envoyé à l’Europe et aux autres démocraties, renforçant la stature de Taïwan comme État de droit mature respectueux des droits humains universels. À l’inverse, chaque exécution pratiquée à Taïwan est critiquée par les organisations internationales et peut ternir l’image du pays à l’étranger – en particulier vis-à-vis de l’Union européenne qui a fait de l’abolition universelle un principe directeur de sa politique des droits de l’homme. Ainsi, l’argument pragmatique veut que Taïwan gagnerait à abolir la peine capitale pour améliorer ses relations avec ses partenaires partageant les mêmes valeurs et pour se distinguer de la Chine populaire sur le terrain des droits humains.

Rôle des partis politiques et évolutions de l’opinion publique

La question de la peine de mort transcende en partie le clivage politique traditionnel à Taïwan (entre le camp « bleu » conservateur/pro-KMT et le camp « vert » progressiste/pro-DPP). Néanmoins, on observe que le Parti démocrate progressiste (DPP), de centre-gauche, est plus enclin à soutenir des mesures abolitionnistes ou au moins un gel des exécutions, tandis que le Kuomintang (KMT), historiquement au pouvoir durant les décennies de forte application de la peine de mort, reste attaché à son maintien pour des raisons de fermeté pénale. Par exemple, la présidente Tsai Ing-wen (DPP, au pouvoir de 2016 à 2024) a publiquement affirmé l’objectif d’une abolition graduelle à terme, tout en se montrant prudente face à l’opinion publique. Son administration n’a procédé qu’à un très petit nombre d’exécutions (trois en l’espace de 8 ans), traduisant une volonté de freiner sans abolir. À l’inverse, les gouvernements KMT précédents (ceux du président Ma Ying-jeou, 2008-2016) ont relancé les exécutions après 2010, estimant répondre ainsi aux attentes sécuritaires de la population.

L’opinion publique taïwanaise, largement favorable à la peine de mort, a longtemps été brandie comme l’obstacle principal à toute évolution. Toutefois, des études récentes suggèrent que ce soutien est moins monolithique qu’il n’y paraît. Une enquête conjointe en 2019 de la Taiwan Alliance to End the Death Penalty (TAEDP) et du Death Penalty Project a montré que si, à première vue, environ 70 % des Taïwanais se disent favorables au maintien de la peine de mort, ce chiffre baisse significativement lorsque des alternatives sont proposées ou que le débat est contextualisé.

En particulier, 71 % des personnes interrogées n’objecteraient pas à une abolition de la peine capitale si elle était remplacée par la réclusion à perpétuité réelle sans possibilité de libération conditionnelle. De même, lorsque le public est informé des risques d’erreurs judiciaires ou mis face à des cas concrets d’innocents exécutés, le soutien abstrait à la peine de mort tend à diminuer fortement. Ces données indiquent que l’opinion est peut-être plus malléable qu’anticipé et qu’un travail d’information et de pédagogie pourrait faire évoluer les mentalités vers une acceptation de l’abolition.

Du côté politique, même les partisans officiels de l’abolition restent prudents. Le DPP, bien qu’idéologiquement favorable à la défense des droits de l’homme, hésite à imposer une réforme abolitionniste qui pourrait être impopulaire. Le souvenir de la démission forcée de la ministre Wang en 2010 est dans tous les esprits. Ainsi, la stratégie jusqu’à présent a été d’opérer par petits pas : réduction du nombre de crimes passibles de mort, amélioration des procédures, diminution progressive des exécutions, mais sans déclarer de moratoire formel ni lancer de projet de loi pour abolir complètement. L’enjeu politique réside dans la capacité à créer un consensus suffisant au sein de la société taïwanaise pour que l’abolition ne soit pas perçue comme allant à l’encontre de la volonté populaire ou de la justice envers les victimes. Certains responsables avancent qu’il faudra attendre que le taux de criminalité violente baisse encore et que la confiance du public dans le système judiciaire augmente (pour croire à la perpétuité réelle comme alternative) avant d’envisager sérieusement l’abolition.

Influence des médias et affaires emblématiques

Les médias taïwanais jouent un rôle important dans la formation de l’opinion autour de la peine de mort. La couverture très émotionnelle de certains faits divers violents tend à renforcer le sentiment d’insécurité et la demande de punitions exemplaires. Par exemple, lors de l’attaque au couteau dans le métro de Taipei en 2014 (l’affaire Cheng Chieh, du nom du jeune assaillant qui a tué quatre personnes au hasard), la presse a largement relayé l’indignation générale et les appels à la peine de mort pour le coupable. Cheng Chieh a d’ailleurs été condamné à mort et exécuté en 2016, moins de deux ans après les faits – ce qui est extrêmement rapide – sous la pression de l’opinion. De même, l’affaire Weng Jen-hsien (un homme ayant incendié sa maison en 2016, causant la mort de six membres de sa famille) a fait la une et mené à son exécution en avril 2020, qualifiée de “nécessaire” par beaucoup pour clore l’affaire. Chaque crime sordide relance ainsi le débat de manière passionnée, rendant difficile une discussion sereine sur l’abolition.

Inversement, les médias ont aussi couvert des affaires judiciaires problématiques qui ont alimenté le camp abolitionniste. L’affaire Chiou Ho-shun, évoquée plus haut, a été suivie de près par la presse d’investigation qui a mis en lumière les doutes sur sa culpabilité et les sévices policiers subis. De même, l’histoire du trio de Hsichih a fait l’objet de documentaires et de reportages dénonçant les failles du système judiciaire (aveux arrachés, absence de preuves matérielles, ingérences politiques). Ces cas, bien que moins “grand public” que les faits divers sanglants, ont contribué à sensibiliser une partie de l’opinion éclairée aux risques de la peine de mort.

Par ailleurs, les ONG et groupes de défense des droits humains à Taïwan sont très actifs sur le terrain médiatique. La TAEDP organise régulièrement des conférences de presse, des manifestations symboliques (par exemple des veillées aux chandelles le jour de la Journée mondiale contre la peine de mort le 10 octobre), et publie des rapports qui sont repris par les médias nationaux. Amnesty International, la FIDH et d’autres ONG internationales relaient également les informations, notamment à chaque exécution. En janvier 2025, lorsque Huang Chun-hsiung (Huang Linkai) a été exécuté par balle – la première exécution depuis 5 ans – les journaux télévisés ont diffusé les réactions indignées d’Amnesty et de l’Union européenne parlant de « recul » pour Taïwan. Ce genre de couverture médiatique expose le public taïwanais aux critiques extérieures et peut progressivement influencer l’opinion sur le caractère archaïque ou honteux de la peine de mort. Toutefois, l’impact reste modéré tant que la majorité associe l’abolition à un risque pour la sécurité publique.

En somme, le débat sociopolitique à Taïwan sur la peine de mort est riche et évolutif. D’un côté, une volonté populaire punitive, soutenue par une médiatisation intense des crimes violents, et de l’autre, une mouvance abolitionniste qui gagne en visibilité grâce aux révélations d’erreurs judiciaires et aux normes internationales. L’issue de ce débat dépendra largement de l’évolution de l’opinion publique taïwanaise, de la capacité des dirigeants à la faire évoluer, et du contexte criminel dans l’île dans les années à venir.

Données et statistiques

Nombre de condamnations à mort et exécutions

Les statistiques officielles montrent clairement la diminution du nombre d’exécutions à Taïwan au cours des dernières décennies. Le Ministère de la Justice publie chaque année le nombre d’exécutions effectuées. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution annuelle depuis 2000, illustrant la tendance à la baisse :

| Année | Nombre d’exécutions |

|---|---|

| 2000 | 17 |

| 2001 | 10 |

| 2002 | 9 |

| 2003 | 7 |

| 2004 | 3 |

| 2005 | 3 |

| 2006 | 0 (moratoire de facto débute) |

| 2007 | 0 |

| 2008 | 0 |

| 2009 | 0 |

| 2010 | 4 (reprise des exécutions) |

| 2011 | 5 |

| 2012 | 6 |

| 2013 | 6 |

| 2014 | 5 |

| 2015 | 6 |

| 2016 | 1 |

| 2017 | 0 |

| 2018 | 1 |

| 2019 | 0 |

| 2020 | 1 |

| 2021 | 0 |

| 2022 | 0 |

| 2023 | 0 |

| 2024 | 0 |

| 2025 | 1 (au 16 janvier) |

On constate qu’après un sommet atteint dans les années 1990 (plus de 50 exécutions par an en moyenne, par exemple 78 en 1990), les chiffres tombent à une moyenne annuelle inférieure à 5 après 2010. Depuis 2016, les exécutions sont devenues rarissimes (une ou aucune par an). Entre avril 2020 et janvier 2025, il s’est même écoulé une période de près de cinq ans sans aucune exécution, du jamais vu à Taïwan depuis l’instauration des lois pénales modernes. Cette baisse tendancielle est bien illustrée par l’évolution graphique du nombre d’exécutions : de véritables pics jusqu’en 1999, puis une chute brutale au milieu des années 2000, et une quasi-stagnation en chiffres bas dans les années 2010.

Par ailleurs, le nombre de condamnations à mort prononcées par les tribunaux a lui aussi diminué, bien qu’il reste plus élevé que le nombre d’exécutions (car beaucoup de condamnés attendent dans le couloir de la mort). Dans les années 1980-90, les juges prononçaient des dizaines de peines capitales par an. De nos jours, les condamnations à mort sont plus rares, réservées aux affaires criminelles les plus retentissantes. On estime qu’au cours des années 2010, en moyenne moins de 5 sentences de mort étaient prononcées par an, la plupart étant ensuite confirmées en appel et par la Cour suprême. Toutefois, avec les retards et suspensions, toutes ne sont pas exécutées. Comme indiqué plus haut, 45 prisonniers environ se trouvaient sous le coup d’une sentence capitale fin 2023, ce qui signifie que nombre de condamnations anciennes n’ont pas été mises à exécution. Certaines pourraient ne jamais l’être si une évolution légale survient (par commutation en perpétuité, par exemple).

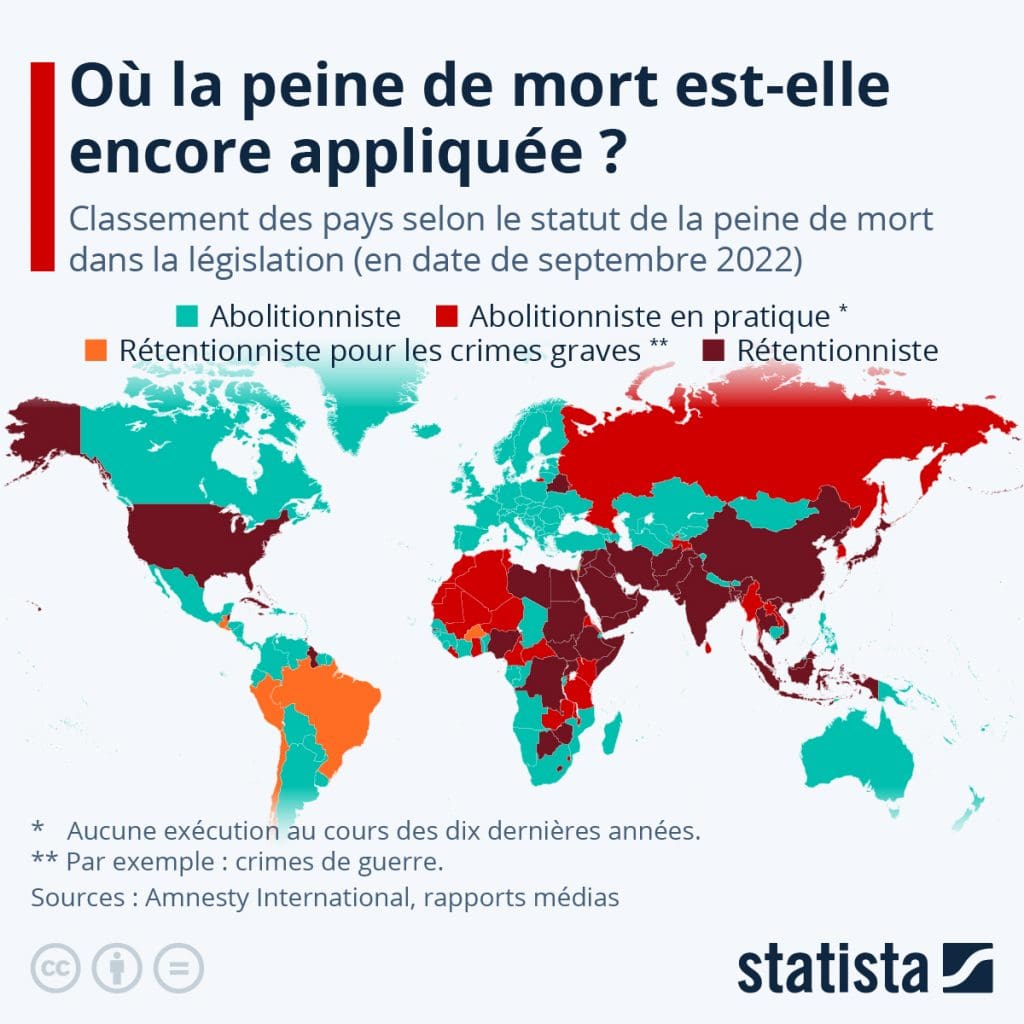

Comparaison internationale

Dans le contexte asiatique, Taïwan fait figure de pays retentionniste modéré en termes de chiffres. D’un côté, il n’a pas aboli la peine de mort, le plaçant aux côtés de voisins comme le Japon, Singapour, la Thaïlande ou la Chine dans le camp des États qui continuent de la pratiquer. D’un autre côté, le nombre d’exécutions à Taïwan est sans commune mesure avec celui de la Chine populaire (qui exécuterait chaque année des centaines, voire des milliers de condamnés, bien que les chiffres exacts soient classés secret d’État) ou même avec des pays comme l’Iran ou l’Arabie saoudite qui figurent en tête des exécutions mondiales selon les rapports d’Amnesty International. Par exemple, Amnesty a recensé au moins 657 exécutions dans le monde en 2019, dont aucune à Taïwan cette année-là, alors que plus de 251 ont eu lieu en Iran la même année. Taïwan se situe plutôt dans une catégorie similaire au Japon (où 0 à 3 exécutions sont menées annuellement ces dernières années) ou aux États-Unis (17 exécutions en 2020, concentrées dans certains États), c’est-à-dire des pays qui conservent la peine de mort mais ne l’appliquent qu’avec parcimonie.

En Asie de l’Est, la Corée du Sud a instauré un moratoire de fait depuis 1998 (aucune exécution depuis lors) bien que la peine de mort reste inscrite dans sa loi. Mongolie a aboli la peine capitale en 2017. Philippines l’a abolie en 2006 (après l’avoir brièvement rétablie dans les années 1990). Singapour et Vietnam continuent d’exécuter, principalement pour trafic de drogue dans le cas de Singapour (11 exécutions en 2022, en hausse) et pour divers crimes graves dans le cas vietnamien (les chiffres exacts au Vietnam sont tenus secrets mais estimés élevés). Dans ce panorama, Taïwan apparaît comme un cas intermédiaire : c’est une démocratie avancée, ce qui la rapproche du Japon ou de la Corée du Sud, mais c’est aussi un pays où l’opinion publique soutient fortement la peine de mort, ce qui explique le maintien de son utilisation sporadique, à la manière de ce qu’on observe aux États-Unis.

Il est également intéressant de noter que sur les 113 pays qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes (chiffre fin 2023), Taïwan n’en fait pas partie, se trouvant donc dans la minorité d’États démocratiques qui n’ont pas encore franchi le pas. Cependant, en termes de pratique réelle, Taïwan pourrait être qualifié de pays « abolitionniste de facto » dans un futur proche si la tendance de moratoire prolongé se poursuit (comme cela a failli être le cas entre 2006 et 2010, puis entre 2016 et 2020). La comparaison des taux d’homicide et de criminalité violente entre Taïwan et ces pays voisins ne montre pas de lien évident avec la présence ou l’absence de la peine de mort, fournissant ainsi des arguments aux deux camps selon l’interprétation : les partisans du maintien disent que la faible criminalité de Taïwan est due en partie à la dissuasion de la peine capitale (Taïwan a un taux de meurtre très bas, inférieur à 1 pour 100 000 habitants, comparable à celui du Japon), tandis que les abolitionnistes rétorquent que des pays sans peine de mort ont des taux tout aussi bas et que c’est la prospérité et l’efficacité policière qui comptent davantage dans la sécurité publique.

En résumé, les données chiffrées confirment une évolution notable de Taïwan : d’un usage intensif de la peine de mort jusqu’aux années 1990, on est passé à une quasi-suspension des exécutions depuis les années 2010. Le pays n’a pas encore rejoint la liste des abolitionnistes, mais il s’en rapproche dans les faits. Les comparaisons internationales situent Taïwan dans un groupe restreint de démocraties persistant à appliquer ponctuellement la peine capitale, tout en subissant une pression extérieure et intérieure croissante pour y renoncer définitivement.

Perspectives d’avenir : vers l’abolition ou maintien ?

Possibilités de réforme

À l’aune des évolutions récentes, Taïwan semble engagé sur la voie d’une réduction progressive du recours à la peine de mort, mais le calendrier et la forme exacte de l’abolition restent incertains. Plusieurs scénarios sont envisageables pour les prochaines années. Le premier serait l’instauration officielle d’un moratoire sur les exécutions. Cette option, préconisée par de nombreuses ONG et personnalités, consisterait pour le gouvernement à déclarer qu’aucune exécution ne sera pratiquée jusqu’à nouvel ordre, sans nécessairement changer immédiatement la loi. Un moratoire permettrait de geler la situation (et d’épargner les condamnés actuels) tout en ouvrant un débat national sur l’abolition. Il pourrait s’agir d’un moratoire temporaire renouvelé tacitement, dans l’attente d’un consensus.

Un second scénario, plus définitif, serait de légiférer pour abolir purement et simplement la peine de mort en droit taïwanais, ne la maintenant éventuellement que pour des crimes militaires en temps de guerre (ce qui serait surtout symbolique étant donné la rareté de tels cas). Pour qu’une telle loi soit adoptée par le Yuan législatif (Parlement), il faudrait un alignement politique favorable et l’assurance que le public est prêt à l’accepter. Certains législateurs taïwanais ont laissé entendre qu’ils pourraient déposer des propositions en ce sens si le gouvernement (ou la Présidence) donnait une impulsion claire. Notamment, des membres du DPP se disent abolitionnistes de longue date. Toutefois, jusqu’à présent, aucun projet de loi d’abolition n’a été mis au vote, signe que les appuis parlementaires sont encore insuffisants ou frileux.

Entre ces deux extrémités (moratoire ou abolition directe), d’autres réformes partielles sont attendues. Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle de 2024, le gouvernement et le Parlement doivent ajuster le Code de procédure pénale d’ici 2026 pour intégrer les nouvelles garanties exigées (exigence d’unanimité des juges pour prononcer la mort, obligation pour le Parquet de notifier cette unanimité, réalisation d’enquêtes de personnalité approfondies avant tout verdict capital, etc.). Ces changements législatifs, bien que techniques, auront pour effet de rendre la peine de mort plus difficile à prononcer et d’en restreindre encore l’application aux cas les plus exceptionnels. On pourrait assister, par exemple, à une baisse du nombre de nouvelles condamnations à mort, les jurés populaires (Taïwan a introduit récemment un système de participation citoyenne aux côtés des juges professionnels) étant souvent plus réticents que les juges seuls à choisir l’exécution lorsqu’une unanimité est requise.

Il est aussi possible que Taïwan envisage d’adhérer aux protocoles internationaux relatifs à la peine de mort. Bien que ne pouvant formellement ratifier le Deuxième Protocole facultatif au PIDCP (visant l’abolition), Taïwan pourrait symboliquement s’y conformer. Déjà, en 2018, l’île a levé toutes ses réserves vis-à-vis des garanties de l’ONU pour les droits des condamnés à mort, et a invité régulièrement des experts internationaux pour évaluer sa conformité aux normes (procédure d’auto-examen qu’elle s’impose vu son statut à part). Ces démarches montrent une volonté d’alignement progressif.

Influences politiques à venir

L’évolution de la peine de mort à Taïwan dépendra en partie de la couleur politique des gouvernements à venir et de leur courage politique sur ce dossier. Si le Parti démocrate progressiste demeure au pouvoir dans les prochaines années, on peut s’attendre à la poursuite de la politique actuelle de réduction du recours à la peine capitale, voire à des gestes plus audacieux vers l’abolition une fois les nouvelles garanties procédurales en place. La présidente Tsai Ing-wen, sur le départ en 2024, a maintenu un profil prudent, mais son successeur potentiel du même parti pourrait se sentir moins lié par d’anciennes polémiques et tenter un moratoire. D’ailleurs, en 2023, le ministre de la Justice a laissé entendre que Taïwan devrait se diriger vers l’abolition à terme, tout en assurant qu’en attendant, les condamnés définitivement jugés continueraient d’être exécutés conformément à la loi – position ambiguë illustrant l’équilibre que le gouvernement tente de tenir.

En revanche, si le Kuomintang ou un gouvernement plus conservateur revenait aux affaires, la priorité donnée à l’abolition serait moindre. Le KMT pourrait privilégier le maintien du statu quo, voire relancer ponctuellement les exécutions pour montrer sa fermeté anti-criminalité. Cependant, même dans ce camp, la tendance générale depuis 20 ans a été de diminuer les exécutions, et l’influence de l’international et de la société civile fait que revenir à des dizaines d’exécutions par an paraît hautement improbable. Le coût politique international serait trop élevé. Ainsi, même un gouvernement conservateur s’en tiendrait probablement à quelques exécutions symboliques pour les cas jugés les plus odieux, sans chercher à remettre en cause les progrès procéduraux accomplis.

Il est aussi notable que la jeunesse taïwanaise d’aujourd’hui est moins attachée que ses aînés à la peine de mort. Les nouvelles générations, exposées aux valeurs universelles et éduquées dans un contexte démocratique, pourraient dans le futur faire pencher la balance de l’opinion. À moyen terme, un réel changement de mentalité n’est pas exclu, surtout si Taïwan continue de bénéficier d’un faible taux de criminalité violente.

Scénarios possibles

À horizon de 5 à 10 ans, trois scénarios peuvent être esquissés :

- Scénario du moratoire prolongé : Taïwan cesserait de fait les exécutions sans abolir formellement la loi. Les condamnations à mort deviendraient purement théoriques, et les prisonniers restants auraient leur peine commuée progressivement (par grâce présidentielle discrétionnaire au bout d’un certain nombre d’années, par exemple). Ce scénario verrait Taïwan rejoindre la catégorie des pays « abolitionnistes en pratique ». C’est une voie de moindre risque politique interne, adoptée par la Corée du Sud depuis 25 ans.

- Scénario de l’abolition légale : Sous la pression combinée des décisions de justice, des engagements internationaux et d’une opinion devenue suffisamment mûre, le Parlement voterait l’abolition de la peine de mort, possiblement après un moratoire de quelques années qui aurait préparé le terrain. Taïwan deviendrait abolitionniste en droit, et les peines des condamnés actuels seraient converties en prison à vie. Ce scénario représenterait l’aboutissement complet du processus, alignant Taïwan sur les standards internationaux et lui conférant un statut de modèle en Asie de l’Est aux côtés, par exemple, de la Mongolie ou des Philippines qui ont renoncé à ce châtiment.

- Scénario du maintien encadré : Dans cette hypothèse, Taïwan conserverait la peine de mort mais dans un cadre extrêmement restreint. Les réformes requises par la Cour constitutionnelle seraient mises en œuvre : verdict unanime, circonstances exceptionnelles. Les tribunaux pourraient ne prononcer la mort qu’une fois tous les plusieurs années, dans des cas rarissimes (tels que des crimes multiples d’une cruauté extrême). Les exécutions, déjà sporadiques, deviendraient exceptionnelles (peut-être aucune pendant de longues périodes sauf événement exceptionnel). Taïwan resterait techniquement retentionniste, mais la peine de mort y serait devenue une peine de principe presque jamais appliquée, un peu comme le sabre de Damoclès dans l’arsenal pénal pour rassurer le public, sans passage à l’acte.

Aujourd’hui, il est difficile de prédire lequel de ces scénarios prévaudra. Néanmoins, la tendance générale pointe vers une marginalisation croissante de la peine capitale. Les signaux envoyés par les plus hautes instances judiciaires (la Cour constitutionnelle en 2024) et par le pouvoir exécutif (ralentissement marqué des exécutions) suggèrent qu’à terme Taïwan finira par rejoindre le mouvement abolitionniste mondial. Comme l’a souligné Amnesty International, la reprise d’une exécution en 2025 après cinq ans d’arrêt a été perçue comme un « terrible recul » et a relancé le débat. Ce débat, constamment ravivé à chaque étape, indique qu’une décision claire devra être prise tôt ou tard.

En conclusion, la peine de mort à Taïwan, autrefois appliquée de manière routinière, est entrée dans une ère de remise en question. Entre héritage légal d’un passé autoritaire et aspirations démocratiques humanistes, Taïwan cherche à définir sa position. L’évolution légale et pratique des vingt dernières années montre une direction vers la restriction puis possiblement l’abandon de ce châtiment suprême. Le chemin vers l’abolition, s’il se confirme, sera graduel et nécessite de préparer l’opinion publique. Taïwan pourrait alors servir d’exemple en Asie en démontrant qu’une société peut renoncer à la peine de mort sans compromettre la justice ni la sécurité, renforçant ainsi l’universalité des droits de l’homme.

Sources de cette article : Taïwan Ministry of Justice, rapports Amnesty International, Alliance taïwanaise pour l’abolition de la peine de mort (TAEDP), FIDH, Taipei Times, Amnesty International (communiqués 2020-2025), Wikipedia (pages Peine de mort à Taïwan).

📰 En savoir ➕ 📰

Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :

- ⏯ Peine de mort et encadrement constitutionnel Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

- ⏯ Entretien avec le TAEDP, abolir la peine de mort Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

- ⏯ Un condamné à mort exécuté sous Lai Ching-te Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.

💞 Soutenez-nous 💞

- ⏯ Nous soutenir #financièrement

- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters

- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux

- ⏯ Devenir #partenaire

- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu

- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)

Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.