La traite des êtres humains demeure un fléau bien réel en Asie du Sud-Est et à Taïwan. Dans cette région, des milliers de personnes – femmes, hommes et enfants – sont piégées chaque année dans des réseaux d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou de criminalité imposée. Des bordels clandestins de Bangkok aux bateaux de pêche taïwanais, en passant par les arnaques en ligne depuis le Cambodge, les visages de la traite évoluent et se diversifient. Malgré des progrès législatifs et des opérations de police renforcées, ce commerce humain prospère dans l’ombre, alimenté par la pauvreté, la demande et la corruption. Cet article fait le point sur les formes actuelles d’exploitation, les acteurs impliqués, les initiatives de lutte et les lacunes persistantes, afin de mieux comprendre les réalités vécues par les victimes de cette esclavage moderne.

Multiples visages de la traite

La traite des êtres humains en Asie du Sud-Est prend plusieurs formes et s’adapte aux contextes économiques et technologiques :

- Exploitation sexuelle : Le proxénétisme transfrontalier alimente la prostitution forcée dans des hauts lieux du tourisme sexuel comme la Thaïlande et les Philippines. Des femmes, souvent issues de milieux précaires, sont trompées puis enfermées dans des bordels ou vendues comme “épouses” à l’étranger. Les enfants ne sont pas épargnés, victimes de trafics pour la pédopornographie ou le tourisme sexuel pédophile.

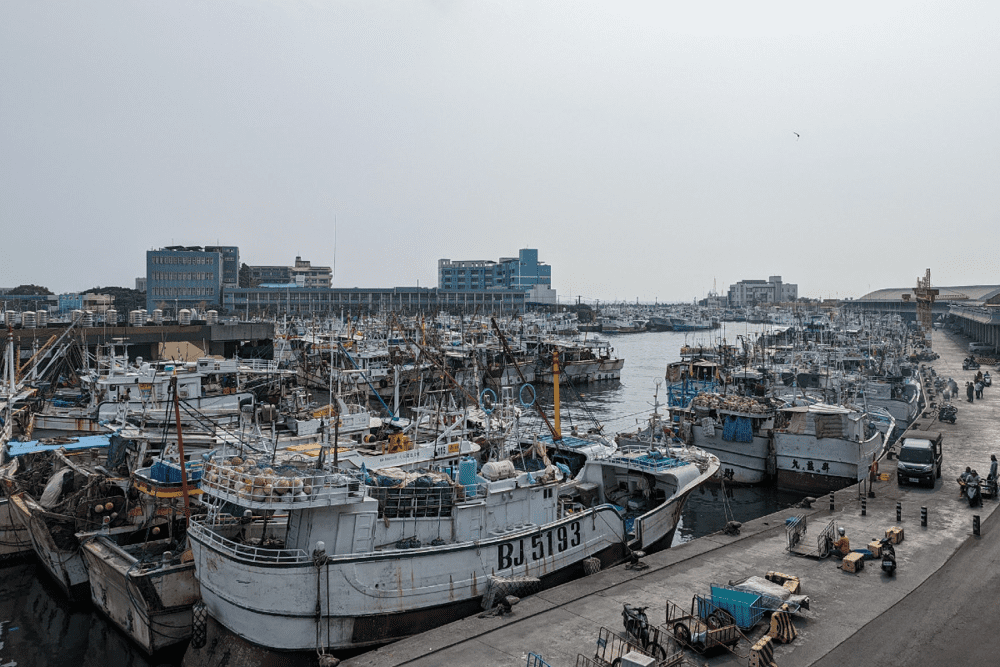

- Travail forcé : De nombreuses filières exploitent une main-d’œuvre vulnérable. Sur les chantiers, dans les fabriques textiles ou comme employées de maison, des migrants d’Indonésie, de Birmanie ou du Vietnam endurent de longues heures pour des salaires de misère. À Taïwan, par exemple, des marins-pêcheurs étrangers travaillent jusqu’à 18 heures par jour pour à peine 17 000 NT$ (500 €), sans jours de repos – bien en deçà du minimum légal. Le déni de droits est flagrant : le Code du travail ne couvre pas ces équipages en haute mer, ouvrant la voie aux abus. Le Département du Travail des États-Unis a d’ailleurs ajouté en 2022 les produits de la mer taïwanais à sa liste des biens issus du travail forcé. Les signes d’exploitation abondent : confiscation des passeports, isolement prolongé à bord, endettement auprès d’agences de recrutement, violences et accidents non pris en charge.

- Criminalité forcée : Phénomène en pleine expansion, des réseaux d’arnaques en ligne réduisent des milliers de personnes en esclavage numérique. Appâtés par de fausses offres d’emploi, des candidats de toute l’Asie (Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Taïwan (臺灣), etc.) sont séquestrés dans des centres d’appels illégaux au Cambodge, en Birmanie ou au Laos. Ils y subissent menaces et tortures s’ils refusent de escroquer des internautes. Selon l’ONU, au moins 120 000 personnes seraient ainsi détenues dans ces usines à fraude rien qu’en Birmanie, et environ 100 000 au Cambodge. Ce chiffre ahurissant illustre une traite d’un nouveau genre : des gangs forcent leurs captifs à commettre des délits (arnaques sentimentales, fraudes aux cryptomonnaies, paris illégaux) pour leur profit. Ceux qui ne rapportent pas assez d’argent sont battus, et ceux qui tentent de fuir risquent la mort. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ce phénomène en poussant les trafiquants à se tourner vers la fraude en ligne lorsque d’autres revenus criminels (tourisme sexuel, casinos) ont chuté.

Qu’il s’agisse de l’esclavage sexuel ou de l’exploitation par le travail ou la fraude, ces pratiques plongent leurs victimes dans une extrême détresse, violant leur dignité fondamentale. Le dénominateur commun reste l’abus de vulnérabilité et la marchandisation d’êtres humains pour des gains considérables – une réalité qui perdure en 2024, loin des regards.

Réseaux criminels et complices

Derrière chaque forme de traite, on retrouve des acteurs organisés tirant les ficelles d’un marché lucratif. Des mafias transnationales très structurées opèrent à l’échelle régionale : réseaux chinois, triades vietnamiennes, groupes du crime organisé thaïlandais, etc. Par exemple, les gigantesques arnaques en ligne en Asie du Sud-Est sont orchestrées par des « maîtres du crime venant de Chine » imposant à leurs captifs de frauder sous peine de violence. Ces organisations criminelles exploitent les technologies pour recruter leurs proies à distance : diffusion d’annonces mensongères sur Facebook, chasse aux CV sur les réseaux sociaux, agents de recrutement infiltrés dans les villages… Tout est fait pour appâter des personnes en quête d’une vie meilleure, avant de les piéger.

Le trafic d’êtres humains est devenu l’un des commerces illégaux les plus rentables au monde. En 2012 déjà, l’ONU estimait que ce crime générait 32 milliards de dollars de profits annuels pour les trafiquants – un chiffre sans doute largement sous-estimé aujourd’hui. Cette manne financière alimente la détermination des criminels et corrompt leur entourage. Car ces réseaux ne pourraient prospérer sans complicités locales. Des rabatteurs et passeurs sur le terrain identifient les cibles vulnérables (jeunes femmes, migrants sans emploi, minorités), moyennant commission. Des fonctionnaires véreux ferment les yeux sur des bordels illégaux ou préviennent des contrôles inopinés. Dans certains cas, police et gardes-frontières sont soudoyés pour laisser transiter clandestinement des victimes ou pour ignorer des situations d’esclavage.

La corruption est un carburant majeur de la traite. Au Cambodge, malgré quelques coups de filet libérant plus d’un millier de prisonniers en 2022 sous la pression internationale, « la corruption permet aux coupables de s’en sortir sans être inquiétés » déplore Jaruwat Jinmonca, un activiste thaïlandais engagé contre ces trafics. Souvent, seules les petites mains du réseau sont arrêtées, tandis que les cerveaux continuent leurs activités illégales en toute impunité. Ce climat d’impunité mine les efforts de répression et décourage les victimes à témoigner, de peur de représailles.

Enfin, certains acteurs économiques profitent indirectement de la traite. Des entreprises peu scrupuleuses bénéficient d’une main-d’œuvre taillable et corvéable à merci via des sous-traitants. Par exemple, l’exportation de fruits de mer et de thon bon marché est rendue possible par l’exploitation des pêcheurs migrants. Des chaînes d’approvisionnement entières peuvent être entachées : en 2022, un rapport a révélé qu’un géant taïwanais du thon s’approvisionnait auprès de 13 navires figurant sur la liste noire pour pêche illégale – activité souvent liée au travail forcé en mer. Ainsi, la demande internationale en produits manufacturés ou en services à bas coût entretient, parfois sans le savoir, ces systèmes d’abus. Trafic d’êtres humains, corruption, profit et exploitation forment un cercle vicieux que les autorités peinent à briser.

Riposte locale et internationale

Face à l’ampleur du problème, des initiatives se multiplient tant au niveau local qu’international pour combattre la traite. La prise de conscience a gagné les gouvernements d’Asie du Sud-Est depuis une quinzaine d’années. Tous les pays de l’ASEAN se sont dotés de lois réprimant la traite des personnes, et en 2015 ils ont adopté une convention régionale dédiée (entrée en vigueur en 2017). Ce traité engage à renforcer la coopération policière et judiciaire entre voisins. Concrètement, des unités spécialisées anti-traite ont vu le jour dans plusieurs États, chargées de démanteler les réseaux et d’identifier proactivement les victimes. Les polices intensifient les échanges d’informations et les opérations conjointes. En juin 2024, une action coordonnée à l’échelle mondiale (opération Global Chain) a abouti à l’arrestation de 219 trafiquants et à la libération de 1 374 victimes dans 39 pays. Des ressortissants d’Asie du Sud-Est faisaient partie des personnes secourues, preuve que la lutte s’internationalise. INTERPOL, Europol et d’autres organismes facilitent désormais ce genre de coups de filet transfrontaliers.

Taïwan figure parmi les bons élèves de la région. Pour la quinzième année consécutive, l’île a obtenu en 2024 le classement Tier 1 (niveau le plus élevé) du rapport américain sur la traite des personnes, saluant ses efforts constants. Les autorités taïwanaises ont mis en place un Plan d’action 2023-2024 ambitieux, déployant 81 mesures spécifiques pour combler 19 lacunes identifiées. La ministre de l’Intérieur, Liu Shih-fang (劉世芳), souligne que ce plan vise aussi bien la prévention (par exemple informer les migrants de leurs droits) que la répression (renforcer les inspections dans la pêche et l’industrie). Taipei collabore activement avec les ONG et les pays voisins pour secourir ses ressortissants piégés à l’étranger, comme ces jeunes Taïwanais rapatriés après avoir été exploités dans des casinos en ligne au Myanmar. De même, la Thaïlande a créé des centres d’accueil dans ses ambassades pour aider ses citoyens victimes de traite à l’étranger, et multiplie les accords bilatéraux de rapatriement avec le Cambodge et le Laos.

Le rôle de la société civile est tout aussi crucial. Dans toute l’Asie du Sud-Est, des ONG locales et internationales œuvrent sans relâche. Elles mènent des opérations de sauvetage audacieuses, recueillent les témoignages des survivants et exercent un lobbying pour améliorer les lois. C’est grâce à la persévérance de militants comme ceux de la fondation thaïlandaise Immanuel que des victimes retrouvent la liberté : en 2022, ces bénévoles sont parvenus à exfiltrer clandestinement Nop et plusieurs compatriotes détenus dans un complexe au Cambodge, après six mois d’efforts coordonnés. D’autres associations offrent un abri, des soins médicaux et un soutien psychologique aux rescapés pour faciliter leur réinsertion. Sur le plan international, l’ONU multiplie les campagnes de sensibilisation et nomme des rapporteurs spéciaux – par exemple pour le Cambodge – afin d’évaluer et de stimuler l’action des gouvernements. La pression diplomatique s’accroît également : en 2023, les États-Unis ont sanctionné la Chine (中国) en la rétrogradant en catégorie 3 (niveau le plus bas) pour son inaction contre la traite, tandis que Taïwan était félicité pour ses résultats. Ce jeu de « name and shame » incite les États à ne pas relâcher leurs efforts.

Malgré ces nombreuses initiatives et une volonté affichée de coopérer au niveau régional, la lutte est loin d’être gagnée. Chaque avancée – une loi votée, un réseau démantelé, des victimes sauvées – reste fragile et doit être consolidée. La mobilisation doit s’inscrire dans la durée pour espérer inverser durablement la tendance.

Lacunes et réalités des victimes

Si la répression progresse, des lacunes persistantes continuent de compromettre l’éradication de la traite et la protection des victimes. Sur le papier, les législations nationales existent, mais leur application est souvent défaillante. Faute de moyens et de formation, les autorités locales identifient mal les situations de traite camouflées. Ainsi, des victimes passent inaperçues ou sont classées à tort comme migrantes en situation irrégulière. Beaucoup finissent expulsées ou poursuivies, au lieu d’être secourues. C’est le monde à l’envers : Nop, la victime thaïlandaise libérée d’un camp d’arnaque, a même été inculpé à son retour pour les escroqueries qu’on l’avait forcé à commettre – il doit désormais prouver qu’il était sous la contrainte pour éviter la prison. Ce cas n’est pas isolé. Dans certains pays, une personne contrainte à la prostitution sera encore traitée en délinquante (pour racolage ou immigration illégale) plutôt qu’en victime, par manque de dispositifs de non-poursuite. Ces erreurs aggravent le traumatisme des rescapés et en découragent d’autres de chercher de l’aide.

Les systèmes juridiques asiatiques présentent encore des zones grises exploitées par les trafiquants. Par exemple, à Taïwan, les travailleuses domestiques migrantes et les caregivers (aides à domicile) ne sont toujours pas protégés par le droit du travail – ce vide juridique les rend vulnérables aux abus sans recours légal. De même, le strict système de permis de travail lie trop étroitement le migrant à son employeur : changer d’emploi sans autorisation reste difficile, ce qui empêche souvent une victime de s’enfuir d’un patron abuseur. Plusieurs pays de la région n’ont pas non plus de loi garantissant des indemnisations aux victimes de traite ni de véritable programme de protection des témoins, ce qui limiterait pourtant les représailles. Sur le terrain, les inspecteurs du travail sont peu nombreux et n’ont pas toujours accès aux sites à risque (usines isolées, fermes, eaux internationales…). Les complicités mentionnées plus haut signifient aussi que certains enquêtes n’aboutissent jamais, ou que des poursuites traînent en longueur et se soldent par des acquittements faute de preuves ou par des peines légères.

S’ajoute la difficulté d’aider les victimes à reconstruire leur vie. Après des mois ou des années d’esclavage, beaucoup souffrent de traumatismes profonds : violences physiques répétées, viols, privations, menaces de mort… Un rapport onusien a qualifié d’« enfer sur terre » le calvaire vécu dans les camps d’arnaque au Cambodge, où torture et meurtres servaient d’exemple pour terroriser les captifs. Même libérés, les survivants mettent du temps à se sentir en sécurité. La peur et la honte les hantent durablement, comme l’illustre Nop qui gardait le visage dissimulé en public et n’osait pas révéler ce qu’il avait fait sous la contrainte. Or, peu de structures spécialisées existent pour prendre en charge ces personnes brisées. Les ONG pallient tant bien que mal ce manque, mais leurs ressources sont limitées face au nombre de cas. Sans soutien psychologique, médical et juridique adéquat, une victime risque de retomber dans les filets des trafiquants ou de s’enfoncer dans la marginalité.

Enfin, la volonté politique peut fléchir une fois l’attention médiatique retombée. Certains gouvernements d’Asie du Sud-Est sont enclins à reléguer la traite au second plan, derrière d’autres priorités nationales. Les pressions économiques – comme la crainte de perdre des investissements si l’on serre trop la vis sur les usines – jouent également. Cet attentisme se paie en vies humaines. Les activistes appellent à renforcer la coordination régionale et à combler les vides juridiques de toute urgence. Ils préconisent aussi d’attaquer les causes profondes : lutter contre la pauvreté rurale qui pousse à l’exil, enregistrer les populations apatrides (comme les Rohingyas) pour qu’elles ne deviennent pas des proies faciles, et sensibiliser le grand public à repérer les signes de traite dans son entourage. En définitive, le combat contre la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est et à Taïwan avance pas à pas, mais il reste inachevé. Pour nombre de victimes, la promesse d’une vie meilleure s’est transformée en cauchemar – il nous appartient collectivement de ne pas fermer les yeux et de soutenir les efforts visant à rompre ce cycle d’exploitation.

*Cet article est un résumé et une mise à jour de l’article de Lou HUGOT et a été publié le 13 Mai 2024 pour le Think Tank Generation for Rights Of the World.

Sources de l’article et des données mises à jour

- « Taiwan classé pour la 15e année parmi les pays luttant le mieux contre le trafic d’êtres humains » – Taiwan Info

- « 2024 Trafficking in Persons Report: Taiwan » – Department of State

- « Focus – Reportage exclusif au cœur des centres de cyber-arnaque du Cambodge » – France 24 France 24

- « Rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des êtres humains » – Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

- « Taïwan figure pour la 3e fois sur la liste américaine du travail forcé » – Radio Taiwan International (RTI)

- « La traite des êtres humains en Asie : un fléau caché » – Grow Think Tank Growth In Tank

- « 2024 Trafficking in Persons Report » – United States Department of State Gouvernement des États-Unis

- « Trafic d’êtres humains : les ONG appellent à avancer plus rapidement » – Radio Taiwan International (RTI)

- « Un célèbre journaliste connu pour ses enquêtes sur le trafic d’êtres humains arrêté au Cambodge » – Radio France Internationale (RFI) RFI

- « Le rapport de l’ASEAN et l’OIM sur la traite d’êtres humains » – Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

- « Comment la mafia chinoise séquestre des Africains pour arnaquer des Occidentaux » – Le Monde Le Monde.fr

- « Taïwan : du travail forcé dans la pêche industrielle » – Greenpeace France Greenpeace France

- « ASEAN strengthens cooperation against trafficking in persons » – Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

- « Forced Labor Report, What’s Up Taiwan – News at 20:00 » – YouTube YouTube

- « Traite des femmes et des filles : renforcer l’accès à la justice des victimes » – ONU Femmes

- « Lutte contre le travail forcé : le ministère de l’Intérieur promet d’être intraitable » – Taiwan Info Taiwan Info

- « Comment des milliers d’Africains sont séquestrés en Asie du Sud-Est pour escroquer des Occidentaux » – Le Monde Le Monde.fr

🤝 Programme d’affiliation 🤝

📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨

💞 Soutenez-nous 💞

- ⏯ Nous soutenir #financièrement

- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters

- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux

- ⏯ Devenir #partenaire

- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu

- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)

Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.